Dossier de Marie dans l’épisode #165.

Introduction

Le sujet de l’émission d’aujourd’hui m’a été inspiré par de fréquentes écoutes de Podcast science. Et en particulier, par des discussions ou des remarques informelles qui gravitent fréquemment autour des dossiers, sans qu’elles soient jamais traitées en profondeur car elles sont secondaires et contrarieraient la bonne marche de l’émission. Récemment, la rubrique « Pourquoi je kiffe la science ? » en a concentré un grand nombre, me crispant derrière mon ordinateur, pleine de frustration, en espérant qu’un jour le thème d’une émission permettrait enfin d’aborder le sujet. Ces remarques gravitaient autour de deux sujets :

1/ La vocation scientifique et l’enseignement des sciences à l’école : À quel moment décide-t-on de s’engager dans des études scientifiques, pourquoi le fait-on et comment se représente-t-on les disciplines scientifiques au moment où ce choix s’opère ?

2/ L’inscription académique de la science : Quelle est la différence entre une science et une discipline scientifique ? Qu’est-ce qui caractérise une discipline d’un point de vue épistémologique, académique et social ? Pourquoi une blague qui fait intervenir un ingénieur, un mathématicien et un physicien qui changent une ampoule est drôle ? Et pourquoi cette dernière question n’est pas triviale du tout ?

——

Épistémologique : Relatif aux connaissances, à leurs fondements, structures, présupposés, logique, etc.

Épistémique : Qui qualifie les conditions de possibilités de la connaissance c’est-à-dire les manières de connaître — > relatif à la cognition.

Par exemple, en très gros : se demander si ce que l’on voit dans un microscope à effet tunnel est réel, c’est un problème épistémique. S’interroger sur l’applicabilité de la théorie de l’information, c’est un problème épistémologique.

—–

Ces deux thèmes sont liés assez profondément ; choisir une filière, une série de bac et des options au lycée, puis choisir une discipline quand on veut faire de la recherche, cela tient beaucoup aux représentations que l’on se fait d’un champ du savoir, et qu’on va tenter de lier à son identité propre. Et ces représentations dépendent de l’évolution de contraintes scientifiques, politiques, académiques, sociales, etc.

Mon camarade David, avec qui j’ai étudié l’histoire et la philosophie des sciences, m’a donc encouragée à venir poser les bases de cette discussion afin d’y consacrer une émission entière. Je n’ai aucune compétence particulière en sciences de l’éducation et je viens donc pas à titre d’experte, mais espère pouvoir amorcer quelques réflexions intéressantes sur les structures disciplinaires et la perception que l’on peut en avoir. Ne serait-ce qu’en tant qu’universitaire initiée à l’épistémologie, ou en tant que personne n’ayant jamais vraiment réussi, à ce jour, à se résoudre à choisir une discipline au profit d’une autre.

La notion de discipline

Il est bien loin le temps où l’on pouvait, surtout en étant un garçon doué issu d’une famille fortunée, s’initier aux sciences, aux langues et aux arts auprès d’un précepteur anglais à rouflaquettes, entrer à l’Université, étudier l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie, la théologie, la philosophie et la rhétorique, un peu de droit pour la détente, lire une somme considérable de livres, se trouver raisonnablement savant vers l’âge très vénérable de 25 ans, puis selon l’envie et les dispositions, s’engager vers une carrière ou une autre, en changer… Voire se contenter du statut « d’homme de science » polymathe vivant de sa rente.

L’idéal de la Renaissance consistant à développer ses capacités au maximum dans le plus grand nombre de domaines possibles est un peu passé ; il se trouve fort heureusement toujours des hommes et femmes qui travaillent à développer une grande érudition et une intelligence polyvalente, mais le fait est que par bonheur (ou par malheur), il y a de plus en plus de choses à savoir. Aussi, se former à différentes sciences est devenu assez peu désirable, assez peu réalisable, et le spécialiste trouvera toujours mieux sa place que le généraliste dans un monde où la recherche scientifique est le plus souvent appliquée, technique, et organisée en une monstrueuse arborescence.

Cette arborescence est constituée par des unités particulières que l’on appelle disciplines, un mot qui nous est devenu si familier qu’on ne l’interroge pas très souvent. Du moins, bien moins souvent que la notion de science, au cœur de débats sur la scientificité et la non-scientificité.

Qu’est-ce qu’une discipline, finalement ? Le mot provient du latin disciplina qui revêt trois sens différents :

- L’action d’apprendre

- Ce qui est matière à un enseignement, science, système philosophique

- Une série de principes, de règles de vie

Une fois n’est pas coutume, l’étymologie distingue à peu près les trois dimensions de la notion telle qu’on la comprend aujourd’hui :

- Une dimension institutionnelle, professionnelle et sociale – elle concerne les lieux, communautés, supports de communication et diffusion du savoir, les institutions, etc.)

- Une dimension épistémologique (un ensemble d’objets de recherche, de méthodes, de présupposés)

- Une dimension didactique et pédagogique (une manière d’enseigner, une identité, un style, voire un langage)

Le fait est qu’une discipline n’est pas qu’une unité classificatoire. Si tel était le cas, si les disciplines se distinguaient rigoureusement les unes des autres, chacune se consacrant à une partie du savoir, elles n’entreraient jamais en concurrence (ou en collaboration).

Il n’y a pas de division rationnelle du travail scientifique, et l’on peut s’en réjouir : cela signifie que les sciences sont dynamiques, abritent des controverses, connaissent des moments de triomphe, de crise, et progressent au point de devoir sans cesse redéfinir leurs objets.

La discipline correspond donc en quelque sorte à la forme concrète qu’emprunte l’activité de recherche scientifique ; elle l’inscrit dans un contexte professionnel, social et intellectuel. On pourra dire par exemple que « la biologie des organismes, c’est en premier lieu ce que font les biologistes qui s’intéressent aux organismes. » Cela permet de situer un champ de recherche de manière commode sans pour autant que les scientifiques qui le composent s’accordent sur une définition de son objet. Ça tombe bien dans ce cas précis, car on sait bien qu’il n’y a pas vraiment de consensus concernant la définition de ce qu’est un organisme vivant en biologie.

Pourtant, cette idée du scientifique exerçant un métier qui va être enseigné de maître à élève au sein d’une discipline n’a pas été très évidente avant la fin XIXe – début XXe siècle, c’est-à-dire au moment où l’activité savante s’est véritablement professionnalisée, où les scientifiques s’organisent en communautés adossées à des universités, laboratoires, chaires de recherche, etc. C’est également le moment où le nombre de disciplines va commencer à s’accroitre indéfiniment.

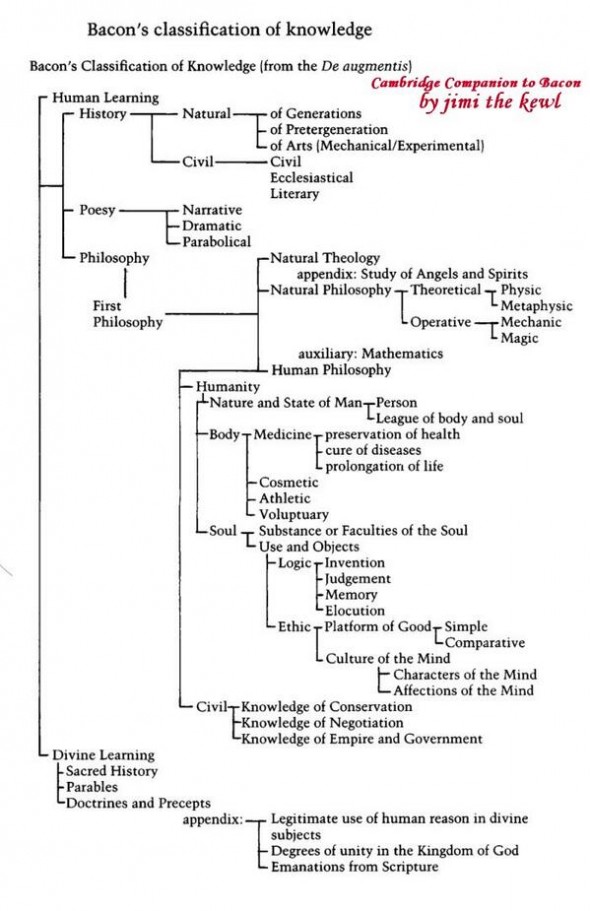

L’Essai sur la philosophie des sciences (1834) d’André-Marie Ampère représente assez bien les réflexions sur la logique de la structure des sciences préludant à cette professionnalisation. Ampère, (pour rappel : mathématicien, physicien, chimiste, à l’œuvre scientifique considérable et ayant notamment donné son nom à l’unité internationale de mesure du courant électrique), alors qu’il préparait un cours de physique générale et expérimentale destiné à être dispensé au Collège de France, a soudain connu un tourment épistémologique extrême et s’est posé deux questions :

-

« Qu’est-ce que la physique générale, et par quel caractère précis est-elle distinguée des autres sciences? »

-

« Quelles sont les différentes branches de la physique générale ainsi circonscrite, qu’on peut considérer, à volonté, comme autant de sciences particulières, ou comme les diverses parties de la science plus étendue dont il est ici question. »

Je cite encore Ampère :

« J’avais remarqué qu’il est nécessaire, dans la détermination des caractères distinctifs d’après lesquels on doit définir et classer les sciences, d’avoir égard non-seulement à la nature des objets auxquels elles se rapportent, mais encore aux divers points de vue sous lesquels on considère ces objets. »

On remarque qu’Ampère n’utilise pas le terme de « disciplines » mais simplement de sciences, dont il cherche à déterminer le degré de généralité. C’est bien parce qu’il essaie d’embrasser des parties du savoir et non de comprendre la spécificité d’activités scientifiques.

Non content de tenter de définir la physique générale et de démarquer ses différentes sous-parties, il en vient à considérer l’ensemble des sciences et des disciplines qu’il connait. Certaines sont issues de parties du savoir classique – physique, éthique, politique, poétique – d’autres sont plus récentes – ethnologie, psychologie, technologie (ici « étude des techniques »).

Il en ressort une classification où les sciences sont ordonnées selon un système de subdivisions binaires successives, allant du général au particulier. Par un heureux hasard le tout est parfaitement harmonieux et tient dans deux tableaux de deux colonnes, tout pile. Quitte à inventer quelques sciences pour l’occasion et à faire des rapprochements curieux.

Par exemple la callistographie (la science des beaux-arts) est issue de la technesthétique élémentaire, elle-même issue de la technesthétique, qui vient de l’esthétique, qui vient des sciences dialegmatiques. Chaque science a une science parente (sauf les sciences les plus générales) et deux sciences filles (sauf les sciences les plus particulières).

La première dichotomie est opérée entre les sciences qui étudient le monde, dites sciences cosmologiques (du grec cosmos : le monde ordonné), et les sciences qui étudient l’intelligence humaine, dites sciences noologiques (du grec noos : la pensée). Chacun de ces deux règnes est divisé en deux sous-règnes, eux-mêmes en deux embranchements, et ainsi de suite. Par exemple les sciences cosmologiques sont divisées en sciences mathématiques, physiques, physiologiques, médicales, et les sciences noologiques en sciences philosophiques, dialegmatiques, ethnologiques et politiques.

Voir :

http://www.ampere.cnrs.fr/textes/essaiphilosophie/pdf/essaiphilosophiesciences_1.pdf

Cette tentative de couvrir l’ensemble du savoir de manière encyclopédique et fixiste a pour but de rendre les objets des sciences plus intelligibles, mais comme s’ils existaient en soi – presque indépendamment des savants qui les forment. (Entre nous il parait que quelques mathématiciens ont encore cette opinion.)

Elle présuppose également que les sciences se développent selon une sorte de mouvement naturel et cohérent de l’entendement humain, où une nouvelle science ne peut être qu’une nouvelle subdivision d’une autre science dont elle dépend entièrement.

Aujourd’hui on n’estime plus que la spécialisation obéit uniquement à des principes logiques, ni que la formalisation d’un système des sciences est possible.

Cf système des sciences d’Auguste Comte :

Les disciplines ont des frontières floues, rentrent en collision, se séparent, se fâchent, enfantent de nouvelles disciplines, tant est si bien que l’on découvre de nouvelles disciplines chaque jour, reconnues de manière variable sur le plan académique.

L’historien des sciences Thomas Kuhn a, entre autres, amorcé une réflexion sur la structure des sciences, prises cette fois dans leur dimension temporelle, à partir de l’ouvrage dont on a fait grande presse, La Structure des révolutions scientifiques (1962). Il en a déjà été fait plusieurs fois mentions sur ce podcast donc je n’insisterai pas à son sujet. Kuhn tente de définir la notion de paradigme scientifique, qui le débordera un tantinet au point qu’il la renommera plus tard « matrice disciplinaire », ce qui nous intéresse particulièrement.

Pour Kuhn, l’adhésion à un paradigme/une matrice disciplinaire est un phénomène social, qui implique la création d’une communauté de pensée, de méthodes et d’objectifs, autour d’outils communs de diffusion du savoir (journaux, conférences). Cette communauté de pensée s’accorde sur un ensemble d’observations et de faits avérés, sur un ensemble de questions à résoudre, sur des méthodes, et sur la manière d’interpréter les résultats de la recherche. Les nouveaux scientifiques sont donc initiés au sein de la communauté non seulement à des sciences et techniques mais également à des pratiques sociales (aujourd’hui, système de doctorat, post-doc).

« Pour faire son travail, le chercheur doit adhérer à un ensemble complexe de facteurs intellectuels et techniques. Mais sa réputation, s’il a du talent et de la chance, dépendra peut-être de sa capacité à abandonner ce réseau d’adhésions, pour en adopter un autre qu’il a lui-même inventé. Très souvent, le chercheur accompli doit faire simultanément preuve d’un caractère traditionaliste et iconoclaste. »[1] C’est bien souvent de la synergie des iconoclasties que nait une nouvelle discipline.

Interdisciplinarité, pluridisciplinarité, transdisciplinarité et naissance de nouvelles disciplines

Tout cela est bien beau, mais qu’en est-il exactement quand on étudie des disciplines au cas par cas ? [Certes un grand nombre de disciplines ne se caractérise pas par l’articulation d’un objet, d’une méthode et d’un programme nettement défini, et sont en parties façonnées par des enjeux politiques, corporatifs, économiques, sociaux. Mais une fois que l’on sait ça, on n’a toujours rien dit sur la manière dont elles évoluent.]

Penchons-nous donc un tantinet sur les disciplines et leurs interfaces telles qu’elles existent aujourd’hui. Comme on l’a vu il n’y a pas de classement des disciplines scientifiques prises comme des entités fixes et stables ; mais en plus de cela, on est bousculés aujourd’hui par les champs de recherche dits interdisciplinaires, pluridisciplinaires, ou encore transdisciplinaires. Voilà qui introduit encore un peu plus d’arbitraire dans les classifications.

Rappels :

– L’interdisciplinarité est l’art de faire travailler ensemble des personnes issues de diverses disciplines scientifiques, souvent dans le but de résoudre un problème le plus efficacement possible (méthode utilisée en ingénierie, en sciences de l’environnement, au GIEC, etc.), avec échange de connaissances, d’analyses et de méthodes. Dans l’idéal, sans que ces personnes ne se blessent physiquement entre elles. Il faut souvent réinventer des modes de communication, traduire les concepts, changer ses habitudes de travail.

– La transdisciplinarité est la recherche d’une pensée complexe qui déborde et abat les catégories disciplinaires (ex : les feminist studies).

– La pluridisciplinarité concerne la juxtaposition de disciplines dans une perspective d’exhaustivité (par exemple les biogéosciences sont un champ d’étude pluridisciplinaire).

– La crossdisciplinarity (pas d’équivalent connu en français) est le fait d’étudier une discipline à la lumière d’une autre. Par exemple la philosophie des mathématiques, l’histoire de l’écologie, la physique de la musique, etc. La meilleure et la plus belle de ces disciplines étant bien entendu l’histoire des sciences. 🙂

Dans le contexte, les vieilles catégories de sciences formelles, expérimentales, naturelles, humaines, etc., ont-elles encore cours ? Peut-on toujours séparer précisément sciences de la nature et sciences humaines et sociales ? Pour réfléchir à cette question je vous propose de passer en revue quelques cas particuliers.

(Voir : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_disciplines_and_sub-disciplines)

1 – Les disciplines d’interface :

Dans le domaine des disciplines qui sont nées à partir de l’interface de disciplines parentes, vous connaissez tous la biochimie, ou la physique mathématique, dont on ne remet plus en question la légitimité notamment parce qu’elles ont déjà un long passé derrière elle. En revanche, certaines collisions épistémologiques ont donné lieu à des disciplines que l’on connait.

J’aimerais parler en particulier des sciences naturelles dites « historiques », c’est-à-dire dont l’objet d’étude est saisi dans son évolution et renvoie au passé, mais surtout qui exploitent des méthodes issues de deux sciences humaines : l’histoire et l’archéologie.

– La climatologie historique : elle reconstitue les climats passés en lien avec les activités humaines (à partir de la Préhistoire, donc). C’est une branche de la climatologie – l’un de ses buts est donc de mieux comprendre les changements climatiques aujourd’hui à l’aune de ses changements passés, et d’éclairer de quelle façon le climat affecte les sociétés, notamment à l’échelle locale. Mais contrairement à la climatologie traditionnelle, la reconstitution du climat va ici exploiter des documents qui nécessitent des méthodes d’analyse historique. Par exemple, des livres de bord (recueil de données sur les vents, la pression atmosphérique – mesurée par un baromètre de bord – les températures, etc.), des archives locales (recueil, données sur l’historique des crues, des précipitations, des récoltes), des cartes et atlas anciens, etc. Or, les méthodes historiques, ça ne s’improvise pas. Devenir un bon historien est long et douloureux. Être un bon climatologue et un bon historien l’est encore plus : il faut donc inventer de nouvelles formes de collaborations dans ce type d’approche.

Cette discipline utilise également, conjointement avec la paléoclimatologie (qui tente de reconstituer l’histoire des climats à l’échelle géologique cette fois) des méthodes issues de l’archéologie : techniques de fouille et de datation, exploitation de fossiles, étude des sédiments, techniques issues de la dendrochronologie (étude des cernes des anneaux de croissance des arbres) et de la palynologie (étude des grains de pollen et spores fossiles). Des analyses microchimiques des cernes des arbres permettent par exemple de déterminer les concentrations de certains polluants dans l’environnement ou d’apporter des indices sur la pluviométrie et la température qu’il faisait au moment où l’arbre produisait un cerne.

Disons que ces distinctions sont utiles, mais parfois infondées sur certains plans, comme on va le voir. C’est intéressant car ces croisements permettent de mettre sciences de la nature et sciences humaines sur un pied d’égalité sur le plan de leur dignité et de leur efficacité. Elles permettent de résoudre des problèmes, voire de faire des prédictions ensemble. Pour les autres exemples

– La paléoanthropologie : elle combine la paléontologie et l’anthropologie (physique) pour étudier les restes des humains et hominidés à partir de preuves fossiles (comme des os ou des empreintes de pas). Il s’agit non seulement de mettre à jour l’évolution humaine mais également d’élaborer des hypothèses de nature anthropologique sur les premières sociétés.

– L’écologie rétrospective : approche visant à comprendre les origines des caractéristiques écologiques d’un écosystème, l’évolution d’un habitat ou d’une population par l’étude de l’histoire des écosystèmes locaux et régionaux ainsi que du paysage. Comme les disciplines décrites précédemment elle fait intervenir des savoirs et des méthodes pluridisciplinaires issus des sciences naturelles et des SHS – de paléontologie, de l’archéologie, de l’histoire et de l’histoire naturelle, de l’écologie, de l’épidémiologie, etc.

On comprend d’autant mieux ces rapprochements disciplinaires qu’aujourd’hui sciences du vivant, de l’environnement et du climat s’inscrivent très bien dans des préoccupations sociales et sociétales qui touchent à l’avenir des sociétés humaines. Cependant, ces nouvelles disciplines, de par leur entrée historique, semblent interroger une narration plutôt que des lois, des régularités et des déterminismes. Tout le monde aime les histoires ; personne n’aime les déterminismes, surtout quand ils touchent à l’humain et aux sociétés humaines.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la pertinence et les fondements épistémologiques de ces disciplines sont bien moins interrogés que pour des disciplines très sulfureuses comme la neuroéconomie (influence des facteurs cognitifs et émotionnels dans les prises de décision), la sociobiologie (étude des sociétés animales et comparaisons/inférences par rapport aux communautés humaines) ou la psychologie évolutionniste (expliquer les mécanismes de la pensée humaine à partir de la théorie de l’évolution).

2- Les disciplines entre science & service technique

On a vu qu’il était parfois difficile de distinguer où commencent les « sciences molles » et où finissent les « sciences dures » – ce n’est pas le seul problème. La frontière entre science fondamentale et science appliquée est moins évidente que jamais, et ce n’est pas les physiciens qui me contrediront.

Nombre de disciplines de SHS ont désormais une forte composante expérimentale et technique – la linguistique, la psychologie, les sciences de la conservation du patrimoine, l’archéologie, par exemple. Elles vont mettre à profit de disciplines qui sont à cheval entre la science et le service technique : Radiographie, acoustique, machine learning, robotique, statistique, bibliométrie, cryptologie, etc. La phonétique acoustique par exemple, branche de la linguistique qui étudie les aspects physiques de la langue, est née de la collaboration entre linguistique, acoustique et traitement du signal.

Ces disciplines seront donc, selon le contexte où elles sont perçues, soit des sciences à part entière, soit des outils pour d’autres disciplines. Un peu comme les mathématiques, mais en pire. Pardon aux mathématiciens, mais la blague était obligatoire.

Dans la catégorie des disciplines dont l’objet et les objectifs dépendent d’un contexte particulier, on peut citer aussi les disciplines dédiées à la résolution de problèmes ou à la gestion de crise.

Prenons par exemple la biologie de la conservation : c’est l’étude du statut de la biodiversité et des moyens de sa protection – elle réfléchit à la logique du déclin des espèces, de l’érosion des habitats et des écosystèmes, étudie ses mécanismes et les moyens de l’endiguer. À ce titre elle fait intervenir les sciences naturelles mais également l’économie, la sociologie, les sciences politiques, etc. Sa raison d’être est contextuelle et justifiée par un besoin sociétal, voire par une critique sociale.

Le biologiste examine ici les causes et les conséquences de la crise de la biodiversité, à une échelle variable. Cette crise correspond au déclin des espèces et à la dégradation des habitats naturels engendrés par les activités humaines (urbanisation, intensification agricole, changement climatique). La recherche dans le domaine nécessite donc une approche aussi bien scientifique de l’écologie qu’une réflexion philosophique et éthique. Tiens, encore une interface sciences de la nature et SHS ! Promis, je ne fais pas exprès. Ou peut-être que si.

En ce qui concerne les disciplines dédiées à la résolution de problèmes urgents, on peut citer la linguistique judiciaire ou linguistique forensique (forensic linguistics en anglais) – il s’agit de linguistique appliquée au domaine de la loi, de l’investigation criminelle, des procédures judiciaires, etc. En résumé, c’est la branche de la linguistique qui applique dans le domaine de la justice des techniques linguistiques et phonétiques pour l’analyse de preuves devant les tribunaux. Elle trouve son utilité pour des missions très concrètes : identifier l’auteur d’un texte à partir de la comparaison de documents écrits (en utilisant des méthodes de stylistique par exemple), identifier le plagiat (utile pour les conflits de propriété intellectuelle), identifier la voix d’un locuteur à partir d’un enregistrement, identifier la responsabilité ou le degré d’implication d’un accusé dans un complot à partir de l’analyse du discours, mettre à jour des techniques de manipulation psychologique, etc. Elle est donc destinée à collaborer avec les sciences judiciaires et forensiques en général, que l’on associe plutôt habituellement à la physico-chimie et à la médecine légale.

Ici on est dans la fusion complète entre sciences dures, sciences molles, sciences appliquées, expérimentales, physique, language, investigation, etc. C’est le festival ! J’espère avoir réussi à vous convaincre définitivement qu’il faut repenser nos étiquettes disciplinaires et les passer au crible d’une analyse épistémologique adaptée au monde dans lequel nous vivons.

3. Les champs de recherche :

La réorganisation constante des structures disciplinaires et la naissance de nouvelles disciplines peuvent se faire sur des temps assez longs. Tant qu’un domaine n’est pas jugé suffisamment mature, précis ou bien articulé par des institutions académiques, il va par exemple emprunter l’acception de « champ de recherche ». Un champ de recherche, c’est le paysage mouvant de ce que l’on cherche sans que le programme soit toujours très bien fixé.

L’exemple des cultural studies

[Définition empruntée à Lawrence Grossberg (http://www.revue-medias.com/a-propos-des-cultural-studies,700.html), qui est plus neutre que ce que j’aurais pu donner :

« Comme la plupart des grands courants intellectuels contemporains, les cultural studies sont apparues dans les années 1960 et 1970 en réponse à trois types de changement : (1) l’explosion et la dissémination brutale de nouvelles formes de cultures, en particulier dans les médias et dans les cultures populaires ; (2) la restructuration en profondeur du champ politicoéconomique, avec la naissance d’oppositions à la fois au marxisme et au capitalisme (3) la montée rapide de l’académisme et de la sensation qu’il existe une « crise » au sein des sciences sociales et humaines. […]

Partout dans le monde, dépassant les querelles politiques et théoriques, traversant les frontières entre les disciplines, un certain nombre de critiques et d’auteurs ont demandé à ce que l’on puisse associer engagement politique et reconnaissance de nouvelles sphères culturelles. »]

Les cultural studies ouvrent donc la voie à des études interdisciplinaires et transdisciplinaires privilégiant l’approche socio-culturelle pour s’attaquer à un problème donné. Par exemple : les études de genre (gender studies), les études sur le handicap (disability studies), sur une aire géographique en particulier (American studies), les études sur les médias (media studies), etc. dans leurs composantes sociales, culturelles, historiques, légales, anthropologiques, symboliques, etc. Il s’agit d’ouvrir la voie à des sciences plus engagées politiquement et moins institutionnalisées.

Ces approches demeurent souvent assez polémiques en Europe (et en France notamment) car on craint entre autres qu’elles n’engagent une perte de rigueur scientifique sur des sujets particulièrement complexes. Par manque de neutralité, et également à cause de l’aspect transdisciplinaire voire non-spécifique des travaux produits – peut-on par exemple traiter de problèmes historiques avec une formation de sociologue ?

Et l’école dans tout ça ? Discussion sur le rôle et la structure des programmes scolaires dans les filières générales

J’espère avoir insisté suffisamment lourdement sur la part d’arbitraire dans la structure des disciplines. Cette insistance n’avait pas seulement pour but d’agacer et de provoquer des guerres intestines ; elle se voulait de soulever une question particulière : dans un paysage des connaissances aussi mouvant, que faut-il enseigner à nos chères têtes blondes ? J’aimerais seulement faire quelques remarques préléminaires pour engager le débat.

À l’école on n’enseigne pas des disciplines, mais des matières. On pourrait dire que ce sont des agrégats de connaissances (qui ne correspondent pas à des disciplines académiques), souvent assez traditionnels, destinés à remplir un rôle pédagogique défini par le Ministère de l’Éducation Nationale, rôle donc destiné à varier selon le sens du vent. Et de varier, il ne se prive pas. Mais d’une manière générale, on dira que l’école, et en particulier le lycée, dispense un socle commun de connaissances et compétences définies comme nécessaires et suffisantes pour se préparer à une orientation professionnelle.

Généralement la structure des enseignements est déterminée selon :

- les savoirs nécessaires à l’individu pour vivre et « fonctionner » dans une société donnée

- la structure et l’évolution des connaissances

- les valeurs ou les idéologies en vigueur dans la société au stade actuel de son développement.[2]

Pour ce qui est de la scolarité obligatoire, on répertorie deux modèles : le modèle unifié, dit aussi « tronc commun » (par exemple au Japon) et le modèle différencié, où les filières se séparent après l’enseignement primaire – typiquement en filières générale, professionnelle et technologique (modèle courant en Europe).

Les choix de spécialités effectués à l’école et en particulier au lycée sont rarement entièrement déterminants, mais en tout cas représentatifs de la manière dont le monde de l’éducation distingue et définit des profils intellectuels en lien avec des types de carrières. Il y a une exigence française de se destiner très tôt à une série de baccalauréat, c’est-à-dire d’emprunter une porte d’accès à l’enseignement supérieur tout en se représentant très vaguement ce à quoi celui-ci ressemble.

Concentrons-nous sur la filière générale, car c’est surtout elle qui permet d’accéder aux formations scientifiques. Les séries L, S et ES ne correspondent pas à des secteurs professionnels et donc n’orientent pas professionnellement par définition. Beaucoup d’élèves ayant pourtant en tête un projet professionnel précis – avocat, agent de voyage, éducateur spécialisé, journaliste, interprète, anthropologue, orthophoniste, peineront à choisir une série de bac ; ne parlons même pas de ceux qui se destineraient à l’une des fameuses disciplines d’interface que nous avons vu précédemment. Ces séries ne correspondent pas à de grands ensembles méta-disciplinaires ni même à des types de formation (à l’université, à l’IUT, études longues, études courtes, etc.). Sur quoi sont-ils fondés alors ?

Il me semble qu’ils déterminent des types intellectuels tout à fait surannés qui tiennent surtout de la tradition. Comme au temps jadis, il faudrait soit « faire ses humanités », former son esprit par les lettres, soit acquérir les compétences nécessaires pour devenir ingénieur ou scientifique. Les élèves sont probablement conscients de ce côté factice de la tripartition du bac général ; il en résulte qu’ils se répartissent plus dans les séries de bac en fonction de leur niveau scolaire et des attentes de leur entourage que de leurs intérêts réels.

Y a-t-il un sens à donner aux adjectifs « littéraire » et « scientifique » dans le contexte des parcours de lycée ? Ces deux étiquettes semblent indiquer qu’il importe peu qu’un scientifique soit capable de s’exprimer correctement et précisément, ou qu’un littéraire est incapable de mener une réflexion rationnelle, rigoureuse, tendant vers le plus d’objectivité possible. Cela dessert et les uns et les autres. Quant à priver d’histoire les profils scientifiques avant la fin du lycée, c’est assez navrant – et d’autant plus paradoxal que l’on multiplie les injonctions à inscrire le développement scientifique et technique dans une perspective sociale et éthique.

Le baccalauréat général est-il conçu pour assurer la réussite des étudiants dans des cursus scientifiques longs ? De nombreux rapports font remarquer que les matières scientifiques sont enseignées de façon trop abstraite, où on essaie de mettre en avant des connaissances indépendamment de leur contexte d’observation et d’interprétation et sans insister sur leurs implications. Leur enseignement risque de devenir essentiellement factuel et thématique, plutôt que d’initier au mystère des phénomènes naturels et à l’approche critique des informations délivrées.

De plus, l’approche essentiellement thématique des programmes ne rend compte des structures disciplinaires de la recherche ; difficile de s’orienter pour le pauvre étudiant qui veut faire des études de sciences (il ira sans doute en prépa par défaut).

Thèmes au programme en Terminale S pour la physique-chimie :

- Ondes et matières

- Spectroscopies

- Cinétique et stéréochimie

- Temps, cinématique et dynamique newtoniennes

- Réaction chimique par échange de protons

- Amortissement et temps

- Transformation en chimie organique

- Énergie, matière et rayonnement

- Synthèse organique

- Transmettre et stocker de l’information

Pour ma part c’est l’aspect « catalogue » parfois dogmatique (et un tantinet positiviste) des matières scientifiques qui m’a finalement permis de choisir entre la filière S et la filière L. La filière L mettait en avant des matières où l’autonomie et l’esprit critique de l’élève sont privilégiés (analyse et commentaire de texte, rédaction, interprétation, raisonnement philosophique, langues), alors que les matières scientifiques me mettaient dans une situation plus passive. Je n’ai jamais compris par exemple le concept d’énergie, qui dans sa formulation et les métaphores employées (le courant électrique est une rivière, etc.) me semblait tenir davantage de la pensée magique que de la pensée rationnelle. Il aurait suffi d’expliquer qu’ « il n’y a pas d’autre façon de comprendre le concept d’énergie que de commencer par des métaphores simples ».

Cette absence de contextualisation des connaissances et de clarification des buts poursuivis peut décourager. Les matières littéraires telles qu’elles étaient présentées assumaient mieux, selon mon moi de l’époque, leurs aspects évolutifs et leur part de subjectivité (depuis j’ai changé d’avis). Pour une personne de quinze ans qui doit s’orienter, prise entre les injonctions parentales, les conseils des professeurs et les plans sur la comète, choisir la filière qui nous « ressemble le plus » a priori est parfois le choix le plus facile à faire.

Pour conclure avec le dossier et amorcer définitivement le débat, deux remarques intéressantes faite par un auditeur, Damien, qui se trouve être instituteur et est donc aux premières loges pour observer le comportement des plus petits face aux enseignements pluridisciplinaires qui leur sont délivrés à l’école.

1- L’intérêt de valoriser un profil scientifique ou littéraire pour la motivation des élèves

Assez jeunes,la plupart des enfants a tendance à montrer des capacités différentes entre les domaines dits scientifiques ou littéraires. Il y a des élèves excellents en maths et d’autres en français. Evidemment il y a aussi des élèves très bons dans les deux et largués dans les deux aussi…. Mais d’un point de vue pédagogique il peut être intéressant de valoriser des capacités dans un domaine particulier pour mettre l’enfant en confiance en l’orientant dans un domaine plutôt qu’un autre. Il devient « bon en » quelque chose ; alors oui, c’est moins bien qu’être bon en tout, mais c’est bien mieux que n’être bon en rien en particulier, de ne pas se sentir capable de se distinguer dans un domaine ou de manquer de confiance en soi. Des traits qui sont hélas très répandus.

Pour autant Damien regrette – comme moi d’ailleurs, l’absence d’un parcours généraliste jusqu’à la terminale, qui permettrait peut-être de faire des choix plus clairvoyants.

2- La difficulté d’enseigner les sciences (expérimentales) dans de bonnes conditions

Autre remarque : selon Damien, il est très difficile d’enseigner correctement les matières scientifiques à l’école par faute de moyens. Les séances sont préparées par les enseignants comme ils le peuvent, sachant qu’une grande partie d’entre eux n’a jamais reçu de formation scientifique ; d’autre part les activités pratiques et expérimentales dépendront beaucoup de la capacité de financement des mairies (pour le matériel – microscopes, ordinateurs, vivariums, etc.), et de la proximité de musées ou d’associations pouvant seconder les enseignants. Cela peut grandement influencer la manière dont les élèves se représentent les sciences, et dont ils se familiarisent avec elles – et par là, leurs choix futurs.

Notes

Épistémologique : Relatif aux connaissances, à leurs fondements, structures, présupposés, logique, etc.

Épistémique : Qui qualifie les conditions de possibilités de la connaissance c’est-à-dire les manières de connaître — > relatif à la cognition.

Par exemple, se demander si ce que l’on voit dans un microscope à effet tunnel est réel, c’est un problème épistémique. S’interroger sur l’applicabilité de la théorie de l’information, c’est un problème épistémologique.

[1] T.S Kuhn, La tension essentielle. Tradition et changement dans les sciences. Paris, Gallimard, 1990

[2] Jean-Pierre JALLADE, « ÉDUCATION – Les systèmes scolaires des pays développés », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 4 mars 2014. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/education-les-systemes-scolaires-des-pays-developpes/