Ce dossier a été réalisé par Cloé Villard, doctorante en biologie au laboratoire Agronomie et Environnement de Nancy, et présentée par elle dans l’épisode 374 de Podcast Science.

C’est la suite du dossier de l’épisode Podcast Science #355, aussi présenté par Cloé : Les plantes versus le monde : une guerre millénaire.

Résumé de l’épisode précédent :

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, les végétaux ne sont pas de petits êtres fragiles et innocents qui se font martyriser par tout le monde… Non, en fait, quand on prend la peine de s’y intéresser, on se rend compte que les plantes sont de véritables forteresses qui résistent aux assauts répétés de leurs très nombreux ennemis, et ce, depuis des centaines de millions d’années.

Dans le premier épisode, Cloé nous avait évoqué les très nombreux ennemis des plantes, qui vont des plus gros mammifères aux plus petits virus, en passant bien sûr par les redoutables dragon-chenilles. Elle avait aussi décrit les systèmes high-techs de détection, de signalisation et d’alarmes que possèdent les plantes. Ces systèmes d’information leur permettent de repérer les attaques au plus tôt et d’identifier leurs ennemis de façon précise, afin de réagir le plus rapidement possible en déclenchant les mécanismes les plus adaptés aux agresseurs qui auront été identifiés.T

Teasing

Exactement! La dernière fois, je vous avais quitté au moment où une plante, attaquée par un agresseur, avait repéré l’attaque, identifié l’agresseur en question, et sonné l’alerte dans toute la forteresse pour préparer la riposte. Aujourd’hui, je vais donc pouvoir aborder la partie la plus épique de cette guerre sans merci… c’est-à-dire, la bataille elle-même ! Ainsi, oubliez les scénarios de guerre hollywoodiens, car les plantes font aussi bien, si ce n’est mieux… et en plus, leur combat est bien réel et il se déroule juste sous nos yeux !

En fait, comme les plantes sont solidement ancrées dans le sol par leurs racines, elles n’ont jamais eu la possibilité de fuir leurs ennemis… elles ont donc dû développer des mécanismes de défenses efficaces, mais surtout variés, car on ne repousse pas une vache, un puceron ou un champignon de la même façon !

Dans ce second épisode, je vais donc essayer de faire un petit tour d’horizon des mécanismes de défenses des plantes, c’est à dire, vous présenter la façon dont elles enrôlent des gardes du corps, se forgent des armures cloutées, et produisent des armes chimiques dont les effets vont d’une banale indigestion… à la mort pure et simple de l’ennemi.

Cependant, je vous préviens tout de suite : comme les mécanismes de défenses des plantes sont extrêmement divers, il en existe un trop grand nombre pour que je puisse tous les aborder. La liste que je vais vous présenter ne pourra donc pas être exhaustive…

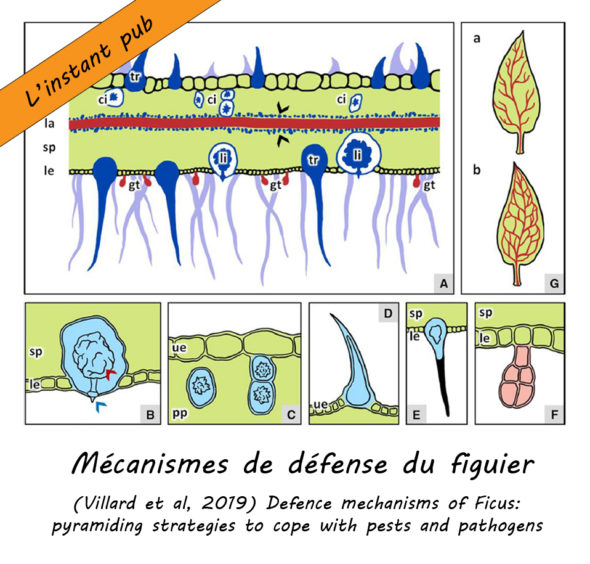

Ha, et aussi, vous allez vite le constater, mais il y a une plante qui reviendra un peu plus souvent que les autres… puisque c’est sur elle que je fais ma thèse. Cette plante, c’est le figuier, alias, Ficus carica ; et c’est un parfait exemple de végétal qu’on croirait inoffensif mais qui est en fait blindé de défenses redoutables.

Les défenses indirectes – Recruter des gardes du corps : Recruter des prédateurs !

Mais pour l’instant, commençons avec les premiers mécanismes de défense des plantes qu’on appelle les défenses indirectes. Vous connaissez sans-doute ce proverbe qui dit que « l’ennemi de mon ennemi est mon ami ». (C’est pas d’Albert Einstein d’ailleurs, je vous promets) Et bien en fait, ce proverbe s’applique parfaitement aux plantes puisque celles-ci peuvent s’allier avec des prédateurs qui ne demandent qu’à dévorer des insectes bien gras.

Par exemple, pour se débarrasser de chenilles qui l’attaquent, une plante peut appeler à son secours l’ennemi des chenilles en question. Un oiseau par exemple. Une alliance entre la plante et l’oiseau serait donc bénéfique aux deux camps puisque, d’une part, la plante cherche à éliminer les chenilles qui la grignotent, tandis que, d’autre part l’oiseau cherche à localiser des chenilles grassouillettes à gober sur place ou à emporter au nid. Et c’est ici qu’entre en jeu la notion de défenses indirectes : la plante attaquée peut envoyer un message qui serait une sorte de SOS promettant un bon repas à celui qui viendrait la débarrasser de ses chenilles.

Ce message, ce n’est évidemment pas un cri de détresse, ni même un message radio. En fait, il s’agit plutôt d’un message moléculaire, basé sur des composés volatiles qui se propagent dans les airs.

La dernière fois, je vous avais un peu parlé de composés volatiles produits et libérés par des plantes attaquées… Mais il s’agissait de molécules permettant de prévenir les plantes voisines de la présence d’un ennemi. Ici, je vous parle de composés volatiles végétaux qui permettent d’établir une communication avec des animaux, afin de les attirer et de les recruter comme défenseurs. En gros, quand une plante est attaquée, elle libère des bouquets de composés volatiles qui ont plusieurs fonctions: certaines molécules vont alerter les plantes voisines du danger – ce sont celles dont je vous ai parlé l’autre fois – tandis que d’autres ont plutôt pour but d’attirer des prédateurs en leur promettant un bon repas.

Et pour vous donner un cas un peu plus concret, je vais prendre l’exemple du pommier et des mésanges.

En fait, quand un pommier est attaqué par des chenilles, il modifie la composition du bouquet de composé volatiles qu’il émet, c’est à dire qu’il se met à produire des molécules différentes de celles qu’il émet habituellement. De leur côté, les mésanges sont attirées par les composés émis par le pommier en cas d’attaque, mais pas par ceux qu’il émet le reste du temps. Les mésanges sont donc capables de savoir si un pommier est infesté – ou non – rien qu’en reniflant les molécules qu’il a libéré dans l’air… Elles peuvent donc cibler efficacement les meilleurs spots de chasse, depuis le ciel, avant même de voir les chenilles cachées dans les feuillages ! En gros, quand elle se met en chasse, la mésange scanne l’air pour sentir l’odeur moléculaire de pommiers en détresse, qui attendraient qu’un preux prédateur vienne les délivrer de la terrible menace des dragon-chenilles ! … Et ça marche ! Puisqu’effectivement, les mésanges ont tendance à se diriger préférentiellement vers les pommiers qui envoient des SOS…

Les oiseaux sont loin d’être les seuls gardes du corps des plantes! En fait, en utilisant les bonnes combinaisons de composés volatiles, les plantes peuvent attirer de nombreux prédateurs comme des insectes carnivores, des vers carnivores, ou encore des parasitoïdes (un genre de parasites). Parce que oui, les plantes ne sont pas trop regardantes sur la façon dont leurs alliés se débarrassent de leurs ennemis… Que la chenille disparaisse en un coup de bec ou qu’elle se fasse dévorer de l’intérieur par des larves de parasitoïdes… Tant qu’elle meurt à la fin, ça passe!

En fait, le truc, c’est que chaque prédateur ou parasitoïde est plus ou moins réceptifs à certaines combinaisons de molécules. Tout l’enjeu pour la plante est donc de produire les bonnes combinaisons au bon moment, en fonction de l’attaquant auquel elle à affaire. En clair, la plante produit un cocktail moléculaire qui évolue dans le temps afin d’attirer le bon prédateur au bon moment.

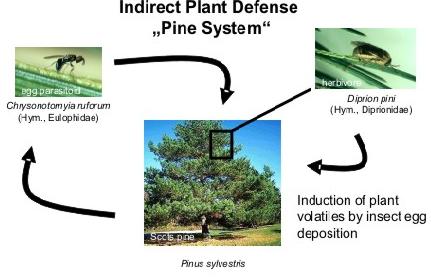

Et pour illustrer tout ça, on va prendre l’exemple d’un pin sylvestre qui serait attaqué par des diprions du pin – qui sont de petits insectes ravageurs dont les larves adorent grignoter les pins. L’histoire commence lorsqu’une femelle diprion pond ses œufs sur un pin sylvestre : grâce à ses super systèmes d’informations, le pin détecte la ponte et identifie les œufs. Et comme il vaut mieux pour lui tuer son ennemi dans l’œuf plutôt que d’attendre que des larves en sortent, le pin envoie un message moléculaire dans les airs pour attirer une charmante guêpe parasitoïde du nom de Chrysonotomyia ruforum, qui pond ses œufs dans ceux des diprions. Les diprions sont donc anéantis -dans l’oeuf- avant même d’avoir causé de dégâts à la plante.

Cependant, ces guêpes parasitoïdes ont des préférences de ponte très strictes : elles ne pondent que dans les œufs et absolument pas dans les larves. Ainsi, si les œufs de diprions éclosent, le pin ne pourra plus compter sur ces guêpes pour l’en débarrasser, il doit donc attirer un autre prédateur qui apprécierait la chair fraîche et savoureuse de petites larves bien dodues. Et justement, quand il est attaqué par des larves de diprion, le pin fait évoluer la composition du bouquet de composé volatiles qu’il émet, ce qui lui permet d’envoyer un message différent suivant le stade – œuf ou larve – de son ennemi ! Et en retour, la guêpe parasitoïde n’est attirée que par le message qui annonce la présence des œufs ; elle ne réagit pas aux composé volatiles qui annonce qu’il y a des larves ! Ce dernier message s’adresse donc à un autre prédateur, un peu plus enclin à dévorer des larves ou à leur pondre dedans!

C’est dégueulasse. Mais c’est brillant.

Symbioses

Et ça ne fait que commencer! Parce que pour l’instant, les défenses que je vous ai présentées sont des défenses que l’on dit induites, c’est-à-dire que les plantes attendent d’avoir repéré leurs ennemis pour produire les composés volatiles qui attireront des gardes du corps.

Cependant, les plantes peuvent aussi recruter des alliés de façon un peu plus permanente en établissant des symbioses . Pour rester du côté des insectes, on peut penser à l’acacia corne de bœuf – alias Acacia cornigera – qui établit une symbiose avec une espèce de fourmi nommée Pseudomyrmex ferruginea. Pour qu’une symbiose tienne la route, il faut que les deux camps en tirent des bénéfices : de son côté, l’acacia dispose d’épines creuses dans lesquelles les fourmis peuvent habiter, et il possède aussi de petites structures spécialisées qui sécrètent de la nourriture pour fourmis.

L’acacia fournit donc aux fourmis le gîte et le couvert. En faisant ça, il s’assure de la loyauté des fourmis qui deviennent son armée personnelle, c’est-à-dire une armée de gardes du corps ultra-performants et très agressifs.

Parce que oui, ces fourmis sont “ultra-vénères” : elles tuent la plupart des insectes qu’elles croisent, elles s’attaquent aux gros animaux herbivores en leur piquant la langue jusqu’à ce qu’ils s’en aillent, et elles vont même jusqu’à découper en petits morceaux les plantes d’autres espèces qui poussent trop près de leur acacia. Ces fourmis sont donc de parfaits petits soldats.

D’ailleurs, on en avait parlé avec Taupo dans l’épisode 342 sur les interactions plantes-fourmis.

Mais finalement, les plus sadiques dans l’histoire, ce ne sont peut-être pas les fourmis… mais plutôt les acacias… Parce que oui, les fourmis sont agressives et tuent tout ce qui bougent… Certes… Mais ce qu’elles ne savent pas, c’est que l’acacia les drogue à leur insu en ajoutant à leur ration des composés qui les empêchent de digérer autre chose que la nourriture qu’il leur fournit, LUI. En droguant les fourmis de cette façon, l’acacia s’assure donc de les garder près de lui, à son service, et entièrement dévouées. En gros, L’acacia transforme les fourmis en une armée d’esclaves serviles et complètement dépendantes de la nourriture qu’il leur offre.

Voilà.

C’est aussi pour ça que j’adore les plantes… ces petites choses innocentes. <3

Sinon, pour finir avec les symbioses, je ne peux évidemment pas manquer de vous parler des microorganismes – que ce soit des bactéries ou des champignons. Car lorsqu’ils ne sont pas pathogènes, les microorganismes peuvent être bénéfiques pour les plantes et même les aider à se défendre. Et là, le meilleur exemple, c’est sans doute celui des endophytes. Alors, qu’est-ce que c’est que ces trucs là? Des endophytes, ce sont des champignons et des bactéries qui vivent dans la plante, mais qui ne sont pas néfastes pour elle. Au contraire, ils sont bénéfiques et certains peuvent même aider les plantes à se défendre en stimulant leurs défenses naturelles.

Ce mécanisme s’appelle “le priming”, en gros, il s’agit de préparer les plantes pour qu’elles réagissent plus vite et plus efficacement en cas d’attaque.

Mais en plus de “primer” les plantes, les endophytes peuvent également produire des molécules qui ont des effets toxiques pour les herbivores… Cependant, comme les plantes produisent le même genre d’arme chimique et que je vous en parlerai plus tard, je vous propose de laisser ici les endophytes – et les autres gardes du corps – afin de passer aux défenses directes des végétaux. Parce que bon, recruter des alliés qui feront le sale boulot, c’est bien beau… mais les plantes sont aussi parfaitement capables de repousser, torturer et tuer leurs ennemis sans aide, toutes seules, comme des grandes !

Les défenses directes – Sus à l’ennemi !

Les défenses physiques

Et là, on va commencer avec les mécanismes de défense physiques des plantes.

Pour mieux comprendre ces mécanismes, je vous propose, comme la dernière fois, d’imaginer un dragon-chenille qui attaquerait une plante-forteresse. Pour empêcher ce dragon-chenille d’accéder à ses précieuses ressources, la plante peut adopter plusieurs stratégies de type physique : par exemple, elle peut construire des murailles infranchissables qui retiendraient le dragon dehors. Elle peut aussi installer des pieux aiguisés pour l’empaler, construire une cage pour le mettre en quarantaine, l’immobiliser avec de la glue – ou utiliser d’autres pièges tout aussi vicieux. Et si les lignes de défense physiques ne suffisent pas, la plante pourra aussi sortir ses armes chimiques…

Mais chaque chose en son temps, car d’un point de vue purement temporel, la première ligne de défense à laquelle est confronté un herbivore ou un pathogène qui attaque une plante est généralement une défense de type physique…

Une muraille fortifiée

Les mécanismes physiques les plus intuitifs sont sans doute ceux qui consistent à créer de grosses murailles infranchissables. Et dans cette catégorie, le cas le plus extrême est très certainement l’écorce.

Alors, je pense que vous savez tous très bien à quoi ressemble de l’écorce, donc je passerai assez vite dessus. Mais brièvement, l’écorce, c’est une véritable armure épaisse et rigide que les petits attaquants ne peuvent pas percer tout seul. Même pour un mammifère, il n’est pas forcément facile d’en venir à bout. D’un point de vue défensif, l’écorce représente donc plus ou moins le top des murailles infranchissables. Mais le problème avec cette défense, c’est peut-être justement qu’elle protège un peu trop bien. Les zones couvertes d’écorce sont tellement bien protégées qu’elles sont isolées du dehors et ne peuvent pas effectuer la photosynthèse. Ces zones sont donc complètement dépendantes des feuilles pour leur approvisionnement en ressources !

Ainsi, pour protéger les zones photosynthétiques comme les feuilles, la plante doit trouver d’autres types de murailles à mettre en place. Ces barrières sont évidemment moins solides que l’écorce, mais elles existent quand même ; et la première de ces murailles, c’est la cuticule.

La cuticule, c’est une espèce de couche cireuse qui recouvre la surface des feuilles et de toutes les parties vertes de la plante. L’épaisseur et la composition de la cuticule varient un peu selon les espèces végétales, mais à ma connaissance, toutes les plantes en ont une. Comme cette cuticule recouvre la plante, c’est forcément la première chose que rencontre une chenille ou même une spore de champignon qui se pose sur une feuille. Par la force des choses, la cuticule constitue donc le premier rempart entre la feuille et ses attaquants.

Alors, oui, pour une vache, briser la cuticule ne sera évidemment qu’une formalité… Mais pour les petits pathogènes, c’est mission impossible, ou presque. Les virus et les bactéries ne peuvent pas la franchir sans aide et doivent donc obtenir l’aide d’hôtes comme les pucerons s’ils veulent passer au travers. De leur côté, les champignons ont du mal à franchir la cuticule, mais ils peuvent quand même y arriver en produisant des structures qu’ils utilisent comme des béliers pour appuyer dessus jusqu’à ce qu’elle se brise. Cette structure là a un nom marrant : l’haustorium.

Si les champignons appuient assez fort avec leurs haustoriums, ils peuvent casser la cuticule et rentrer dans la plante! Sinon, tant pis pour eux!! Mais même lorsque l’attaquant parvient à briser la cuticule, celle-ci va rendre un dernier service à la plante en la prévenant qu’elle n’a pas réussi à retenir l’ennemi au dehors et qu’il faut donc agir. Car souvenez-vous, les fragments de cuticule brisée générés lors d’une invasion sont reconnus par la plante comme étant des DAMPs – des motifs moléculaires associés au soi endommagé. C’est-à-dire, des molécules d’alerte qui déclenchent l’activation d’autres mécanismes de défense. Voir l’épisode précédent pour plus de détails.

Voilà. Mais en plus de ça, la cuticule a encore un autre effet qui est beaucoup plus fun : je vous l’ai dit, la cuticule est une couche cireuse… Or, la cire, ça glisse. Ainsi, plus il y a de cire sur une feuille, plus les insectes ont du mal à s’y agripper… Et un insecte mal agrippé n’aura pas une bonne prise pour grignoter… Les cires cuticulaires peuvent donc agir comme des patinoires, ce qui se traduit généralement par une présence moindre d’insectes sur les feuilles les plus cireuses !

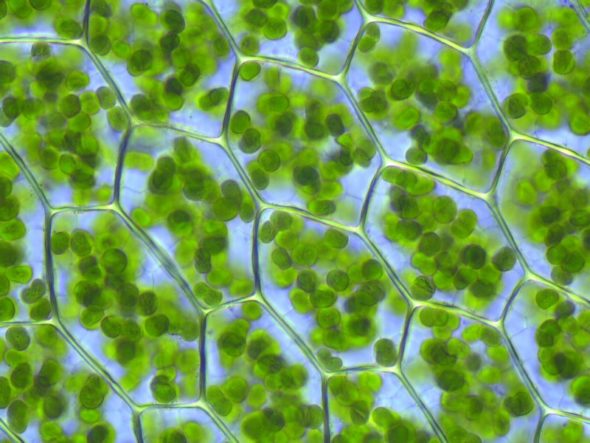

Cependant, la cuticule n’est pas la seule muraille que les attaquants doivent franchir, il en existe une deuxième, interne à la plante, qui ne pose de problèmes qu’aux tout-petits attaquants. Cette seconde muraille, c’est la paroi cellulaire végétale.

Alors, contrairement aux animaux, les plantes possèdent une paroi rigide qui entoure chacune de leurs cellules. Cette paroi est relativement résistante et les pathogènes peuvent donc avoir du mal à la traverser… Alors, ils ont du mal… oui… mais ils peuvent quand même y arriver en la ramollissant et en la fragmentant grâce à des cocktails de composés chimiques de leur invention… On peut donc se demander si cette paroi est vraiment une muraille efficace… Mais là encore, la réponse est oui. D’une part, la paroi peut quand même ralentir considérablement la progression de certains attaquants… Et en plus, tout comme pour la cuticule, les fragments de paroi sont reconnus comme des DAMPs. C’est à dire que le pathogène qui endommage la paroi va trahir sa présence et déclencher l’activation de défenses…

Donc finalement, les murailles qui protègent les plantes ont pour but de stopper les ennemis les moins préparés, de ralentir les autres autant que possible, mais aussi de sonner l’alerte en cas de brèche. Parce qu’à défaut de stopper l’ennemi, le ralentir est vraiment fondamental pour avoir le temps d’activer d’autres mécanismes de défense.

Les renforcements structuraux : lignine, callose, minéraux.

Alors justement, pour gagner encore plus de temps, les plantes peuvent consolider leurs murailles avec ce qu’on appelle des renforcements structuraux – qui, comme leur nom l’indique, sont des mécanismes structurels qui renforcent les murailles en les rendant plus dures, plus rugueuses, et donc plus difficiles à franchir.

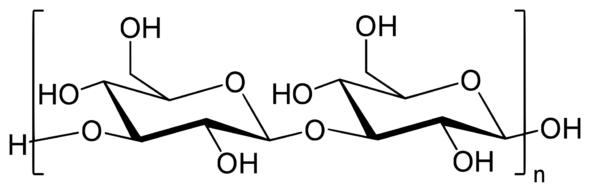

Prenons par exemple la paroi des cellules végétales. Pour construire votre paroi, vous aurez besoin de trois composés principaux : de la cellulose, de l’hémicellulose, et de la pectine. Ça, c’est plus ou moins le mélange de base qui permet de faire une paroi primaire. Sauf qu’une fois qu’elle a arrêté de grandir, une cellule végétale peut aussi former une deuxième paroi, qu’on appelle la paroi secondaire. Le mélange de base pour construire cette paroi secondaire est toujours le même – cellulose, hémicellulose et pectine – mais cette fois, la plante va aussi y ajouter de nouveaux composés qui la rendent encore plus solide. Par exemple, de la lignine, qui est une grosse molécule dont les nombreuses propriétés incluent – entre autre – la rigidification des parois dans laquelle elle est déposée.

C’est d’ailleurs grâce à ça que les plantes poussent bien droite, sans retomber mollement au sol ! Et c’est également une défense efficace puisque des parois plus rigides sont plus difficiles à briser et à traverser. En plus, cerise sur le gâteau, la lignine est très résistante à la dégradation et à la décomposition : ainsi, la plupart des cocktails chimiques qu’utilisent les pathogènes pour fragiliser et endommager les parois ne peuvent pas venir à bout de la lignine. Celle-ci rend donc les parois végétales plus résistantes aux attaques physiques et chimiques des pathogènes !

Ca rend la plante complètement indigestible par les petites enzymes de liquéfaction de la paroi.

L’incorporation de lignine dans les parois est un mécanisme constitutif, c’est-à-dire que même quand elle n’est pas attaquée, la plante met de la lignine dans ses parois. Cependant, en cas d’agression, la déposition de lignine peut être amplifiée au niveau des zones attaquées. En clair, la plante peut utiliser la lignine pour renforcer spécifiquement les murailles les plus proches des zones de combat. Et ça, c’est cool.

Un peu dans le même genre, la plante dispose d’autres mécanismes de défenses inductibles qui lui permettent de renforcer ses parois et de colmater les brèches là où elle en a besoin. Par exemple, en produisant ce qu’on appelle des papilles de callose.

Ces papilles, ce sont des structures résistantes que la plante forme spécifiquement au niveau des zones attaquées, afin de les consolider. En gros, former une papille de callose, c’est un peu comme remettre une couche de ciment sur la muraille, dès qu’une brèche est en train de se former. Ce n’est que du colmatage, mais ça marche plutôt bien !

La lignine et la callose ne sont pas les seules molécules qui peuvent imprégner les parois pour les colmater ou les rendre plus résistantes… Mais comme ce sont des exemples assez similaires et évidents, j’aimerais vous parler d’un autre type de renforcement structurel qui, lui, fonctionne différemment.

Ce mécanisme, c’est la minéralisation, c’est à dire le dépôt d’éléments minéraux dans les tissus végétaux. En fait, dans une plante, on peut retrouver trois types de dépôts minéraux : de la silice, de l’oxalate de calcium, et des carbonates de calcium. Toutes les plantes ne sont pas minéralisées, et celles qui le sont ne possèdent pas forcément ces trois minéraux. Cependant, certaines plantes bien badasses – comme le figuier, au pif – sont capables d’accumuler les trois.

Parmi ces trois minéraux, la silice et l’oxalate de calcium ont des effets défensifs bien connus. Pour le carbonate de calcium, ce rôle est beaucoup moins clair ; je vais donc uniquement vous parler des deux premiers, qui fonctionnent plus ou moins de la même manière.

Dans un premier temps, la plante absorbe les minéraux dans le sol et les dépose dans ses tissus. Par exemple, la silice est absorbée dans le sol sous forme d’acide silicique, puis déposée dans les tissus sous forme de petits corps solides qu’on appelle des phytolithes. Ces dépôts peuvent se retrouver un peu partout : dans les parois comme dans des cellules spécialisées. De son côté, l’oxalate de calcium va plutôt former des petits cristaux pointus et épineux qu’on retrouve dans des cellules spécialisées dédiées exclusivement à leur stockage.

Mais dans un cas comme dans l’autre, ces minéraux constituent de petits dépôts très durs qui se cachent au milieu des tissus végétaux… Et ça, les herbivores n’apprécient pas du tout !

Pourquoi ? D’abord, il faut savoir que les minéraux ne sont pas digestibles et n’apportent aucune énergie aux herbivores qui les mangent. La minéralisation contribue donc à réduire la digestibilité globale de la plante.

Mais là où ça devient sadique, c’est que ces minéraux ont un effet abrasif : imaginez-vous en train de mâchouiller du sable et vous aurez une idée de ce que peut ressentir un insecte qui mâchouille une feuille minéralisée. Et clair, ces minéraux peuvent abraser et abimer les pièces buccales des insectes et les dents des mammifères, de façon parfois irréversible. Et un ennemi qui a mal aux dents, c’est un ennemi qui mangera moins, qui grandira moins, et qui se reproduira donc moins… Mais un ennemi qui a mal aux dents, c’est aussi un ennemi qui reviendra moins à l’attaque. Parce que oui, les herbivores apprécient assez peu de mâchouiller des feuilles remplies de cailloux sur lesquels ils se cassent les dents…

Vous avez déjà essayé de cuisiner des lasagnes avec des épinards mal lavés ? Ou une salade de mâche pas bien rincée ? Ben la même chose.

Et du coup, les herbivores, quand ils voient une plante avec des minéraux, en général, ils préfèrent s’abstenir et aller voir ailleurs. Ces minéraux, de part leur nature dure et rugueuse, ont donc un double effet : ils sont abrasifs et répulsif, ce qui en fait des défenses très efficaces, particulièrement contre les insectes herbivores !

Ceci étant dit, passons maintenant à d’autres défenses… un peu plus piquantes !

Empaler l’ennemi : piquants et trichomes non-glandulaires

Alors, je pense que vous avez tous plus ou moins une idée de ce que c’est qu’un piquant, mais je vais quand même vous donner quelques définitions parce qu’il existe deux types de piquants chez les plantes : les épines et les aiguillons. Pour faire court, une épine, c’est un truc pointu qui est une extension directe des tissus végétaux tandis qu’un aiguillon, c’est un truc pointu qui pousse à la surface de la tige. En conséquence, à l’inverse d’un aiguillon, une épine ne peut pas être retirée de la plante sans arracher au passage les fibres qui sont autour.

Exemple : un cactus, ça a des épines, tandis qu’un rosier, ça a des aiguillons. Donc voilà, on vous a menti toute votre vie, le rosier n’a pas d’épines mais des aiguillons. [

En fait, si vous regardez un rosier de près, vous verrez que les piquants ne sont pas des extensions directes de la tige : on voit facilement la délimitation piquants-tige, ce qui donne un peu l’impression que ces piquants ont été rajoutés par-dessus la tige. Et en plus, si vous appuyez dessus – par le côté – vous pourrez facilement détacher ces piquants sans trop endommager la tige. Le rosier a donc bien des aiguillons, et non pas des épines. Par contre, si vous prenez un cactus ou une aubépine, vous avez de vraies épines puisqu’il est difficile de dire où commence le piquant et où finit la tige.

Là, le piquant est vraiment un prolongement des tissus alentours et vous ne pourrez pas le détacher sans arracher aussi un morceau de tige.

Cependant, ces considérations botaniques mises à part, les piquants des plantes, qu’ils soient épines ou aiguillons, ont la même fonction : il s’agit de protéger la plante en piquant l’ennemi afin de le repousser et de le décourager de revenir. C’est simple, mais efficace, et je pense que vous en avez déjà tous fait les frais au moins une fois dans votre vie !

Pourtant, les piquants ont des limites : ils sont efficaces contre les gros mammifères, mais n’ont aucune utilité contre les petits insectes et les minuscules pathogènes pour qui ils ressemblent plus à de gros poteaux faciles à contourner qu’à de petits trucs qui vont potentiellement faire mal.

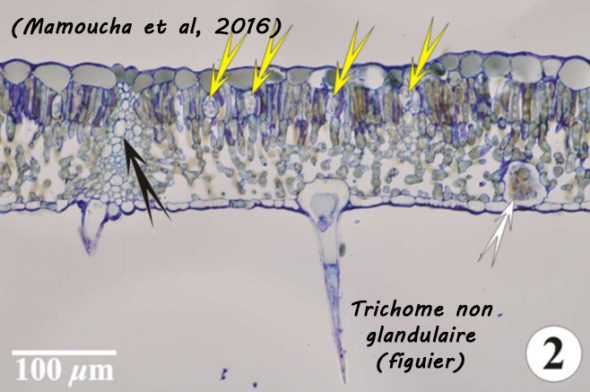

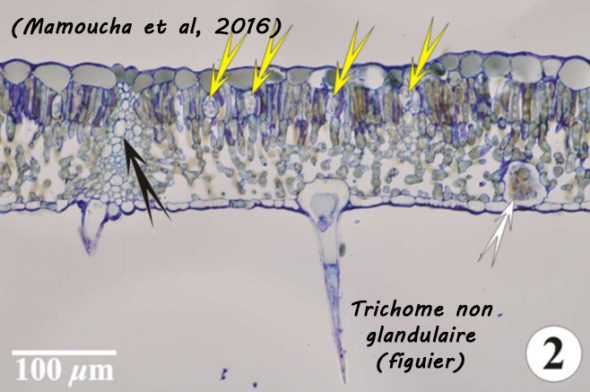

En réponse à ce problème de taille – c’est le cas de le dire – les plantes ont donc développé un autre mécanisme très semblable aux piquants, mais plus appropriée aux insectes : il s’agit des trichomes, qui sont des genres de petits poils qui recouvrent les plantes.

Et contrairement aux piquants qui sont plus l’exception que la règle, toutes les plantes ou presque possèdent des trichomes. Je crois que je suis même complètement incapable de vous citer une seule plante qui n’en a pas.

En fait, il existe deux types de trichomes : les trichomes glandulaires et les trichomes non-glandulaires. Les trichomes glandulaires sont des structures qui accumulent des composés toxiques ; ils sont donc impliqués dans la défense chimique mais on en reparlera plus tard. A l’inverse, les trichomes non-glandulaires sont impliqués dans la défense physique et agissent un peu comme des piquants miniatures.

Suivant les espèces végétales, les trichomes non-glandulaires peuvent avoir des morphologies très diverses. Chez le figuier par exemple, on va trouver des trichomes courts et coniques, en forme d’épine, sur le dessus des feuilles, ainsi que de longs trichomes fins, un peu comme des poils, en dessous des feuilles.

Ce genre de trichome est très classique et rend les feuilles plus rugueuses et donc plus résistantes aux attaques d’herbivores. Sur ce coup-là, la seule particularité du figuier est de rendre ses trichomes encore plus durs en y incorporant de la silice… Mais si vous voulez un peu d’originalité, laissez-moi vous parler de Mentzelia pumila, une plante qui fait de jolies fleurs jaunes toutes mignonnes et toute innocentes…

Mais dont les trichomes sortent tout droit des flammes de l’enfer ! <3

En fait, Mentzelia pumila possède trois types de trichomes non-glandulaires. Le premier type de trichome, qui est majoritaire, ressemble à de petits poils courts dont le sommet est orné d’une couronne de barbes recourbées, façon grappins.

Le second type de trichome est pareil au premier, à ceci-près qu’il possède également des barbes recourbées le long du poil lui-même, c’est-à-dire des petits crochets en dessous de la tête-grapin. Et enfin, le troisième type de trichomes à une extrémité lisse et pointue, mais le poil lui-même peut être orné de quelques crochets sur toute sa hauteur. Maintenant, mettez-vous à la place de l’insecte qui se pose à la surface de cette plante… Et imaginez son désespoir quand il se rend-compte qu’il vient d’atterrir dans une forêt de trichomes-grappins-à-crochets… qu’il ne pourra plus jamais quitter. Car oui, on ne va pas se voiler la face, le but des grappins et des crochets, c’est bien de piéger les insectes et de les retenir immobiles jusqu’à ce qu’ils périssent après une longue agonie.

Et ça marche rudement bien, puisque vous pouvez admirer dans la chatroom une petite mouche, piégée à la surface de la plante, complètement impuissante face aux trichomes-grapins-démoniaques de Mentzelia pumila.

Ah les plantes, ces petites choses innocentes. <3

Obstruer les stylets des pucerons ou comment boucher une paille

Vous en voulez toujours plus ? Passons à un mécanisme complètement différent mais tout aussi rigolo, qui agit exclusivement sur les insectes perceurs-suceurs comme les pucerons et les cicadelles. Pour rappel, les pucerons sont des insectes qui se nourrissent uniquement de la sève des plantes. Pour atteindre cette sève, ils sont équipés de stylets, qui forment une espèce de trompe qu’ils enfoncent dans la plante. Une fois le conduit de sève atteint, les pucerons n’ont plus qu’à siroter, un peu comme vous avec une paille dans une brique de jus de fruit. Ainsi, l’endroit de choix pour installer des pièges anti-puceron, ce sont les vaisseaux, puisque c’est là que la plante se fait dépouiller de ses ressources.

Pour empêcher un puceron de boire, il existe deux solutions assez simples: Dans le premier cas, l’idée, c’est de faire un garrot au vaisseau – pas loin du point d’insertion des stylets du puceron – afin d’isoler la zone attaquée du reste du système conducteur. Dans le second cas, il s’agit tout simplement de boucher les stylets du puceron en les obstruant avec de grosses molécules.

Toutes les plantes ne disposent pas de ces systèmes anti-pucerons, et, selon les espèces végétales, de nombreux composés peuvent être utilisés pour garrotter les vaisseaux ou boucher les stylets… Mais quand ces systèmes existent, les mécanismes d’action sont très similaires. Je ne vous en donnerais donc que deux exemples.

Premier exemple : les dépôts de callose. Oui, encore eux. En fait, la plante peut aussi utiliser la callose pour boucher ses propres vaisseaux. Et forcément, si le vaisseau est bouché, la sève n’y passe plus. Le puceron ne peut donc plus se nourrir et doit aller chercher sa pitance ailleurs. Dans ces cas-là, la plante cible spécifiquement la zone attaquée, le dépôt de callose se fait en quelques minutes, et une fois que le puceron est parti, la plante défait le garrot qui ne sert plus à rien. Simple, et efficace.

Mais pour moi, le meilleur exemple de défense anti-puceron est un mécanisme qui n’existe que chez les légumineuses, c’est-à-dire les plantes comme le pois, la fève ou encore le soja. En fait, les légumineuses possèdent des protéines uniques appelées des forisomes, et qui sont localisés dans les vaisseaux conducteurs de sève. En conditions normales, les forisomes ont des formes assez effilées, un peu comme des épingles. Par contre, quand un puceron perce le vaisseau dans lequel ils se trouvent, les forisomes gonflent et adoptent des formes plus volumineuses qui leur permettent de boucher efficacement les vaisseaux et les stylets des pucerons ! Ces protéines sont vraiment uniques en leur genre puisqu’elles peuvent gonfler et se contracter, de façon réversible, en fonction de la concentration en calcium ou de l’acidité dans la plante !

D’ailleurs, pour ces raisons, les forisomes sont aussi étudiés pour faire des matériaux “intelligents” qui changeraient de forme mécaniquement et assez rapidement ! La folie.

Cependant, si les défenses anti-pucerons sont très efficaces, elles ne sont pas non plus infranchissables… puisque les pucerons peuvent apprendre à les contourner… à grand coup de salive. Vous, si vous buvez à la paille mais que quelque chose vient se coincer dans votre paille, vous allez sans doute souffler dedans pour la déboucher. Le puceron, lui, ne peut pas souffler dans ses stylets… Mais par contre, il peut baver pour éloigner les composés qui pourraient les obstruer. L’efficacité de la défense de la plante dépend donc de sa capacité à boucher les stylets du puceron plus vite que le puceron n’est capable de les déboucher en salivant. Parce que s’il doit passer plus de temps à saliver qu’à siroter, le puceron va aller se nourrir ailleurs !

Les zones de quarantaines pour déloger les pathogènes

Les plantes peuvent donc forcer les pucerons à fuir en les empêchant de boire à leur guise… Mais s’il est tout à fait possible de déloger un insecte, il est bien plus difficile de déloger un pathogène qui vit dans les tissus végétaux et les colonise en grandissant. Ainsi, contrairement à un insecte qui peut passer d’une feuille à l’autre, le pathogène ne peut pas vraiment se déplacer. Il ne pourra donc pas être mis en fuite. Qu’à cela ne tienne, la plante va ruser : au lieu de faire fuir le pathogène qui commence à s’installer dans ses tissus, elle va le mettre en quarantaine, c’est à dire l’isoler dans un espace restreint dont il ne pourra plus jamais sortir.

Pour mettre un pathogène en quarantaine, la plante peut par exemple construire des murailles épaisses et complètement hermétiques autour du pathogène en question. Pour construire ces murailles, des composés isolants comme le liège – peuvent être fort utiles. Le liège, c’est un composé tellement isolant que les cellules végétales qui le produisent se retrouvent coupées du reste de la plante et meurent. Ainsi, si un pathogène commence à s’installer dans les tissus végétaux et que la plante est prête à sacrifier définitivement la zone déjà envahie, elle va produire une barrière de liège autour du pathogène afin le coincer dans une zone complètement isolée du reste de la plante. Les barrières de liège étant absolument infranchissables pour les pathogènes, ceux-ci sont voués à mourir dans leur prison végétale. Ce mécanisme existe par exemple chez les pommes de terre, qui, lorsqu’elles sont attaquées par des champignons comme Rhizoctonia solani, peuvent former des couches de liège au niveau des sites attaqués. Alors oui, dans l’histoire, une petite zone de patate est sacrifiée, mais au moins, l’invasion du champignon est stoppée !

Un peu dans le même genre mais encore plus radical, les plantes peuvent choisir de découper sciemment des petits ronds dans leurs feuilles, autour des pathogènes. Là, l’idée, c’est de tracer un joli cercle dans la feuille, autour du pathogène, et de découper ce disque pour qu’il tombe par terre en entraînant avec lui le pathogène qui s’y cache.

Pour faire ça, certaines plantes sont capables de dissoudre la glue qui colle les cellules végétales entre elles. En dissolvant cette glue sur une feuille, tout le long d’un cercle, la plante va délimiter une zone dans laquelle les cellules végétales seront désolidarisées du reste de la feuille. Ces cellules vont donc mourir et le disque entier se détachera de la plante. Simple, efficace, et rigolo, puisque ça laisse des petits trous partout. D’ailleurs, si vous voulez observer ces petits trous, essayez de chercher du côté des feuilles de cerisiers, chez qui ce mécanisme est assez courant pour lutter contre les champignons.

Et enfin, dernier mécanisme de quarantaine : la réaction hypersensible… qui est en fait un suicide collectif de cellules végétales ! Souvenez-vous, dans l’épisode précédent, je vous avais expliqué que certains pathogènes, qualifiés de biotrophes, ne pouvaient se développer que dans des tissus végétaux vivants. Ainsi, si toutes les cellules végétales localisées autour d’un tel pathogène décident de se suicider en même temps, le pauvre pathogène biotrophe va se retrouver littéralement coincé au milieu de cadavres de cellules végétales, dont il ne pourra ni se nourrir, ni s’échapper. Il va donc périr à son tour. La réaction hypersensible, c’est donc une mort cellulaire programmée massive, c’est-à-dire un suicide collectif, planifié et organisé de cellule végétales qui se sacrifient pour stopper une invasion de pathogène biotrophe ! Et ça, c’est beau. <3

C’est triste. Mais c’est beau.

Bon, par contre, ces quarantaines ont beau être très efficaces, elles ne marchent qu’en début d’invasion : si le pathogène est déjà trop étendu dans les tissus végétaux, c’est trop tard, la plante ne peut pas se mettre entièrement en quarantaine, ni se suicider dans son intégralité, ça n’aurait aucun sens ! Mais heureusement pour elle, elle dispose d’autres mécanismes de défenses ! Passons-donc au suivant, qui est le dernier mécanisme physique que je vous présenterai…

Le latex

Et il s’agit du latex. Alors, désolée de vous décevoir, je ne parlerai pas de combinaison en latex moulante, mais uniquement du latex qui circule dans les plantes…

Cependant, rassurez-vous, vos instincts sadiques ne seront pas déçus, parce que le latex, c’est quand même une défense redoutable qui combine des effets à la fois physiques et chimiques.

Alors déjà, le latex, c’est quoi ? C’est une espèce de fluide un peu laiteux qui est contenu dans des canaux qui s’étendent dans toute la plante en formant un réseau plus ou moins parallèle aux vaisseaux conducteurs de sève.

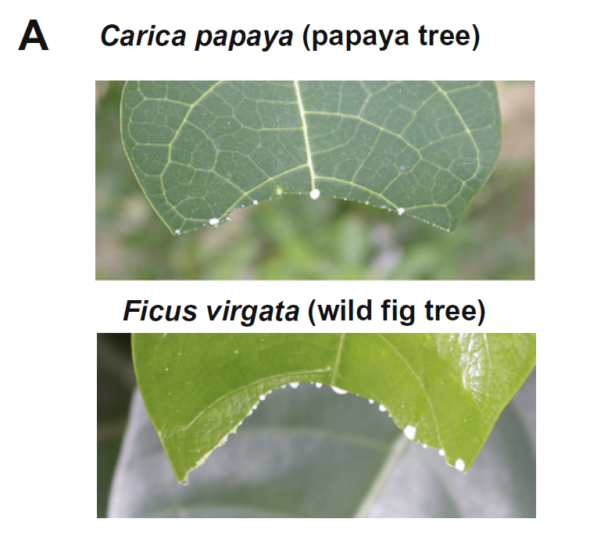

Généralement, quand on parle de plante à latex, on pense tout de suite à l’hévéa, dont le latex est transformé en caoutchouc… Cependant, s’il est vrai que toutes les plantes ne produisent pas de latex, l’hévéa est loin d’en avoir le monopole. Le figuier, par exemple, en produit aussi.

Le latex a de nombreuses particularités. D’abord, il est contenu sous pression dans les canaux (laticifères) : ainsi, si un insecte croque dans une plante et sectionne un laticifère, le latex va affluer au niveau de la zone endommagée.

C’est un peu comme un pneu qui se dégonfle : Si vous crevez un pneu avec un clou, l’air contenu sous pression va affluer massivement au niveau du trou et s’en échapper. Le latex, c’est la même chose. Dans les cas extrêmes, comme celui de Cryptostegia grandiflora, une plante endémique de Madagascar, le latex peut même être mobilisé et se déplacer sur des distances de près de 70cm avant d’affluer au niveau des blessures. Une quantité très importante de latex est donc libérée à ces endroits…

Et là, seconde particularité, quand il est exposé à l’air libre, le latex devient collant: il va donc former une barrière physique qui permet de refermer les blessures, un peu comme une rustine intégrée à votre pneu. Mais en devenant collant, le latex peut aussi piéger les petites bébêtes. Parce que oui, quand un insecte croque dans un laticifère, il peut se retrouver avec du latex plein les mandibules… Au début, ça va, mais dès que le latex sèche, il englue et immobilise les mandibules de l’insecte. Là, par exemple, vous pouvez voir, en haut, un insecte qui a une goutte de latex frais sur ses mandibules… Et en bas, ce même insecte dont les mandibules sont piégées par le latex qui est devenu collant. Ce latex peut donc handicaper assez lourdement les gros insectes… Mais c’est encore pire sur les plus petits, comme les pucerons, qui peuvent rester entièrement collés au latex, définitivement piégés, comme sur du papier tue mouche.

Haa… Les plantes… Ces petites choses innocentes <3

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, puisque le latex réserve une dernière surprise aux ennemis des plantes. En fait, le latex, c’est aussi un fluide bourré de composés toxiques stockés à forte concentration. Ainsi, le malheureux insecte qui croque dans un laticifère se retrouve immédiatement confronté à une grande quantité de latex qui – non seulement menace de de l’engluer – mais risque aussi de l’empoisonner. En clair, croquer un laticifère peut vite s’apparenter à prendre un bain de glue toxique…

Ce qui me fait une parfaite transition pour passer au derniers type de défenses des plantes, qui sont les défenses chimiques !

Les défenses chimiques

Généralités sur les défenses chimiques et premières définitions

Parce que oui, les plantes ne sont pas seulement des forteresses blindées de murailles, d’épieux et d’autres pièges physiques ; ce sont aussi de véritables usines chimiques capables de produire tout un arsenal de composés toxiques extrêmement variés : on trouve des molécules qui réduisent la digestibilité de la plante, d’autres qui ont des effets irritants ou corrosifs, d’autres encore qui peuvent déclencher des sensations de brûlure, rendre malade les animaux au point de les faire vomir, attaquer directement les champignons en dégradant leurs parois, provoquer la mort pure et simple des agresseurs, etc etc etc.

Les propriétés très diverses de ces molécules de défense sont d’ailleurs souvent utilisées par l’homme, que ce soit en tant que poison, remède thérapeutique, ou même comme « drogues récréatives ». Par exemple, la nicotine, à la base, c’est un composé insecticide. Manque de chance, cette nicotine s’est révélée addictive pour l’homme, qui s’est donc mis à cultiver le tabac pour la produire… Les pauvres plants de tabacs qui souhaitaient juste que les insectes leur fichent la paix se sont donc retrouvés bien malgré eux au centre de notre attention, esclavagisés pour que des humains aient le plaisir de s’intoxiquer avec leur précieuse nicotine…

Mais enlevons ces gros nigauds d’humain de notre histoire et reconcentrons-nous sur les plantes et leurs défenses, qui sont quand même bien plus intéressantes. Les armes chimiques des plantes peuvent être réparties en deux grandes catégories : les protéines et les métabolites secondaires.

Rappelons aux auditeurs que les protéines, c’est une grosse chaîne de briques d’acides aminés, exprimées à partir des gènes. Pour quelques rappels de biologie moléculaire, rendez-vous dans l’épisode 355 !

Les protéines jouent de très nombreux rôles dans les plantes ; certaines sont des enzymes qui catalysent des réactions chimiques tandis que d’autres sont impliquées dans la régulation, la structure, ou encore la communication. Les protéines servent donc plus ou moins à tout ; il n’est donc pas étonnant de savoir que certaines sont aussi impliquées dans la défense des plantes. Par exemple, certains végétaux luttent contre les champignons en produisant des enzymes – des protéines- appelées les chitinases. En fait, ces enzymes sont capables de dégrader la chitine, qui est le principal composé de la paroi des champignons. Cela permet donc à la plante de contre-attaquer en détruisant l’enveloppe externe des champignons.

A l’inverse des protéines, les métabolites ne sont pas issus de l’expression d’un gène. Il s’agit de petites molécules issues du métabolisme des plantes : on trouve par exemple des sucres, des acides nucléiques, des tannins, et plein d’autres petits trucs variés.

En fait, il existe deux types de métabolites : les métabolites primaires, et les métabolites secondaires, qu’on appelle aussi métabolites spécialisés. Chez les plantes, les métabolites primaires sont définis comme étant des molécules qui participent directement à la nutrition, la croissance et au développement de la plante : pour faire simple, enlevez un métabolite primaire à la plante, et elle ne peut plus vivre. Cependant, ces métabolites ne nous intéresseront pas trop puisque, dans la plupart des cas, ils n’ont aucun rôle dans la défense.

Au contraire, les métabolites secondaires ne participent pas directement à la croissance, mais ils ont des rôles tout aussi importants puisque ce sont eux qui permettent aux plantes de s’adapter à leur environnement. En effet, certaines de ces molécules pigmentent les plantes et les rendent odorantes pour attirer les pollinisateurs, tandis que d’autres assurent la communication chimique qui permet d’établir des symbioses, ou encore, stimulent la croissance… Mais ce qui nous intéresse ici, c’est que certains métabolites secondaires permettent également aux plantes de répondre aux stress et aux menaces – que ce soient des stress abiotiques comme le froid ou des agressions biotiques perpétrées par des bébêtes.

Tout à l’heure, je vous ai parlé de composés volatiles libérés par les plantes pour attirer des gardes du corps… Et bien en fait, ces composés, ce sont des métabolites secondaires. Certains d’entre eux sont donc impliqués dans les défenses indirectes des plantes ; tandis que d’autres sont plutôt impliqués dans les défenses directes et agissent comme de véritables armes chimiques capable de mettre un dragon-chenille hors-combat en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Exemple : le curare. Vous avez sans doute déjà tous entendu parler du curare, cette molécule ultra-puissante aux effets paralysants… qui est en fait un métabolite secondaire produit par certaines plantes !

Du coup, l’arsenal chimique des plantes joue un rôle très important dans leur défense ; et le principal atout de cet arsenal réside sans doute dans sa diversité, car rien que du côté des métabolites secondaires, on connaît des dizaines de milliers de composés différents. Si les plantes ont développé autant de molécules différentes, c’est pour disposer de défenses efficaces contre chaque type d’attaquant qu’elles pourraient rencontrer.

Déjà, une seule molécule ne pourra jamais être efficace contre tous les types d’attaquants : souvenez-vous des défenses physiques, c’était exactement la même chose. Une épine est menaçante pour un mammifère, mais pas pour un insecte ; et inversement pour un trichome. De la même façon, une molécule toxique pour un insecte ne l’est pas forcément pour un champignon. Ainsi, si elles veulent disposer d’armes chimiques adaptées à chaque bébête, les plantes doivent fatalement diversifier leurs molécules toxiques.

Mais en plus de ça, si les plantes veulent que leurs défenses restent efficaces, elles doivent sans cesse les renouveler afin de garder une longueur d’avance sur leurs ennemis qui, au fil de l’évolution, apprennent à les contrer. Parce que oui, aucune défense n’est parfaite : chaque mécanisme a ses limites et il se trouvera toujours un ennemi un peu plus malin que les autres pour le contourner. J’avais pas forcément insisté là-dessus tout à l’heure, mais cette remarque et aussi bien valable pour les défenses physiques que chimiques : chaque armure possède une faille qui peut être exploitée, et chaque poison peut trouver un antidote. Souvenez-vous par exemple des pucerons, qui ont appris à baver dans la plante pour déboucher leurs trompes. De leur côté, les girafes ont plutôt été dotées par l’évolution de longues langues préhensibles qui leur permettent d’attraper les feuilles des acacias sans s’empaler sur leurs épines aiguisées. Et en fait, chacun des mécanismes de défense physique que je vous ai présenté peut être contourné d’une façon ou d’une autre par au moins un agresseur. Et c’est exactement pareil pour les défenses chimiques : les plantes ont beau inventer de nouveaux poisons, il se trouvera forcément au moins une espèce qui, au fil de l’évolution, trouvera un moyen de résister à ce poison. Pour que leurs défenses restent efficaces, les plantes doivent donc constamment inventer de nouvelles molécules toxiques.

Et si les défenses chimiques sont aussi diversifiées, c’est aussi parce qu’il est bien plus facile de créer une nouvelle molécule toxique que d’élaborer une nouvelle structure physique. En effet, pour obtenir une molécule avec des propriétés inédites, il n’est pas forcément nécessaire de construire une molécule complètement nouvelle. Non, en général, il suffit juste de repartir d’une molécule préexistante et de la customiser un peu afin de la rendre beaucoup plus dangereuse ou pour que l’ennemi ait beaucoup plus de mal à la détoxifier. En gros, prenez une molécule de défense, ajoutez-lui un petit groupement bien choisi au bon endroit, et vous aurez une molécule 2.0 bien plus toxique de sa version initiale. Concrètement, d’un point de vue évolutif, une duplication de gène, une mutation ou une recombinaison sur la bonne séquence d’ADN, et paf, vous avez une molécule inédite à la pointe de la technologie.

Une seule solution : l’innovation.

Et là, c’est une véritable course à l’armement qui a été lancée entre les plantes et leurs agresseurs. Exemple : imaginons une plante qui invente un nouveau poison, efficace contre les chenilles. Cette plante va être débarrassée des chenilles pendant quelques millénaires… Jusqu’à ce qu’une espèce de chenille trouve un moyen de détoxifier le poison en question. Pour reprendre l’avantage sur cette espèce là de chenille, notre petite plante va donc devoir modifier un peu son poison, de façon à ce qu’il ne puisse plus être détoxifié. Ce à quoi la chenille va répondre en faisant évoluer son propre centre antipoison… Et l’escalade se poursuit, et elle se poursuivra tant qu’il y aura des plantes et des chenilles. Et quand deux espèces évoluent de la sorte, en se rendant coup pour coup et en s’adaptant pour faire face à la nouveauté que l’autre a mis en place, on parle de co-évolution.

Donc finalement, millénaires après millénaires, à coup de petites modifications successives, le nombre de molécule de défense produit par les plantes a littéralement explosé pour aboutir aux dizaines de milliers de composés qu’on connaît à l’heure actuelle ; chaque espèce végétale s’étant créé un arsenal de molécule qui lui est propre et qui lui permet de répondre spécifiquement aux attaquants auxquels elle est soumise !

Où trouver ces molécules de défense ?

Alors en fait, on peut trouver des composés toxiques un peu partout: Les molécules de défense des plantes peuvent être contenues à l’intérieur de la plante elle-même, de sorte à ce que la bestiole qui croque un bout de feuille ingère ces composés et s’intoxique… Mais selon les plantes, certains composés sont également sécrétés à la surface, tandis que d’autres sont libérés dans le sol. Ainsi, celui qui veut toucher la plante ou s’approcher un peu trop de ses racines sera aussi au contact avec ces composés.

Par contre, dans une plante donnée, la répartition des composés de défense varie spatialement et temporellement. C’est-à-dire que les composés présents dans les feuilles ne sont pas les mêmes que ceux qu’on retrouve dans les racines ; et en plus, ces composés varient en fonction des saisons ! Ces différences s’expliquent assez facilement par la répartition des agresseurs sur la plante – puisque les ennemis qui s’attaquent aux feuilles ne sont pas les mêmes que ceux qui s’attaquent aux racines. Ainsi, la plante va protéger ses feuilles avec des composés toxiques pour les ennemis qui s’attaquent aux feuilles, tandis qu’elle défendra ses racines avec des composés – différents – qui permettent de repousser les attaquants des racines ! La plante va aussi ajuster la quantité de molécules de défenses en fonction de la fréquence des attaques : vous vous douterez bien qu’une plante est moins attaquée par les insectes en hiver qu’en été, la quantité de molécules insecticides produite en hiver sera donc moins élevée que celle produite en été ! En gros, les défenses chimiques de la plante sont dynamiques: elles évoluent sans cesse afin de coller au plus près aux différentes menaces.

Alors on peut se demander : ne serait pas plus logique de produire tous les composés tout le temps, histoire d’être sûr d’avoir toujours la bonne réponse au bon endroit… ?

Et bien en fait, non, parce que produire des défenses, ça a un coût. Pour produire une molécule, il faut utiliser des ressources et de l’énergie… Or, la quantité de ressources disponible dans une plante est limitée, ainsi, tout ce qui est investi dans la défense ne peut plus être utilisé pour assurer d’autres fonctions… comme la croissance. La plante doit donc faire des compromis en choisissant quelle quantité de ressource allouer à la croissance, et combien ira à la défense. On appelle ça la balance défense-croissance. Ainsi, toute molécule de défense qui ne serait pas strictement nécessaire ne sera pas produite ; afin de faire des économies de ressources.

Cependant, si la plante ne produit pas toutes ses molécules, partout et tout le temps, c’est aussi pour éviter de s’auto-intoxiquer. Parce que oui, même si les plantes sont parfois plus résistantes que la normale aux poisons qu’elles produisent, elles peuvent quand même y être sensibles! Ce qui nous amène à la question suivante : produire des armes chimiques, c’est bien beau, mais comment les produire et les stocker de façon sécuritaire ?

Vous l’aurez compris, la première solution pour éviter l’auto empoisonnement consiste à ne pas produire trop de poison. Et de ce côté-là, avoir des défenses inductibles est un sacré avantage : je vous rappelle qu’une défense inductible, c’est une défense qui ne se déclenche qu’en cas d’attaque. Ça va donc permettre à la plante de ne produire des composés toxiques qu’au moment où ils sont nécessaires, au niveau des zones attaquées. Ce qui, au passage, rejoint parfaitement le concept d’économie de ressource !

Cependant, une plante ne peut pas se contenter d’avoir uniquement des défenses inductibles, car si un attaquant arrive alors qu’aucune défense n’est prête, il va avoir le temps de faire de sacrés dégâts avant que les poisons ne soient produits.

Par principe de précaution, la plante doit donc aussi disposer d’un stock d’armes chimiques prêts à l’emplois – au moins pour repousser le premier assaut de l’ennemi… Ainsi, pour pouvoir faire des stocks importants sans risquer de s’empoisonner, la plante a développé des compartiments spécialisés, dédiés exclusivement au stockage de composés toxiques à fortes concentrations. Le latex dont je vous ai parlé juste avant en est un parfait exemple puisqu’il est confiné à l’intérieur des laticifères et bourré de composés toxiques. D’ailleurs, rien que dans le latex du figuier, on a trouvé des dizaines de protéines et des centaines de métabolites secondaires différents, la plupart ayant des effets défensifs.

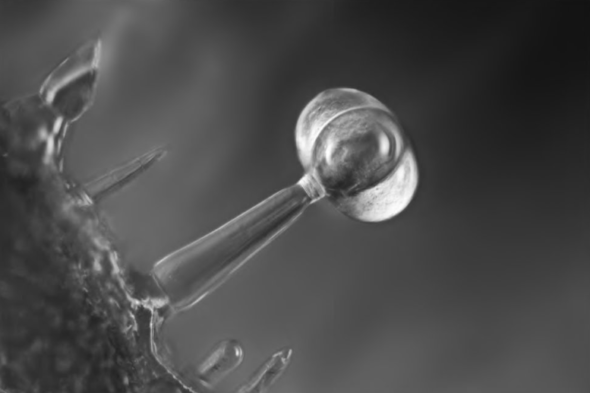

Autre exemple de compartiment dédié au stockage, les trichomes glandulaires – qui sont des petits poils qu’on retrouve chez environ 1/3 des espèces végétales.

Contrairement aux trichomes non-glandulaires qui étaient impliqués dans la défense physique, les trichomes glandulaires sont des structures sécrétrices qui peuvent accumuler des composés variés comme des huiles, des résines, des composés volatiles et des poisons ; ils sont donc impliqués dans les défenses chimiques des plantes. Visuellement, les trichomes glandulaires ressemblent à de petits poils ornés d’une tête gonflée où sont accumulés et sécrétés des molécules de défense. Et comme ils sont localisés à la surface des plantes, les trichomes non glandulaires sont directement au contact des attaquants, ce qui permet de les empoisonner au plus vite!

Et puisqu’on parle de trichomes, il est peut-être temps de parler un peu des orties, qui sont équipé de trichome encore différent, mais très chouette: ils s’agit des trichomes urticants, qui sont de petits poils avec une extrémité bulbeuse qui se casse quand on la touche, révélant une pointe de silice effilée comme une seringue.

Et en se brisant, ces trichomes libèrent et injectent aussi des composés toxiques au malheureux qui a fait la bêtise de s’en approcher… Vous avez sans doute déjà tous expérimenté une piqûre d’ortie, avec cette douleur qui dure pendant de looooongues minutes… Et bien maintenant, vous saurez que cette sensation de brûlure est majoritairement due aux acides oxaliques et tartariques contenus dans les trichomes urticants de l’ortie ! D’ailleurs, ces deux acides sont un peu l’exception qui confirme la règle puisqu’il s’agit de métabolites primaires et non pas secondaires! Donc oui, même s’il sont plus rares, il existe quand même des métabolites primaires qui peuvent vous faire passer un sale quart d’heure!!

Haaa, les plantes… Ces petites choses innocentes <3

Enfin bref… Je vous propose maintenant de finir cette partie « défense chimiques » avec quelques exemples de molécules toxiques… Et comme c’est ma plante préférée ; parlons un peu du figuier !

Le figuier : protéines et métabolites secondaires

Pour se défendre, le figuier produit des protéines et des métabolites secondaires. Les premières sont presque exclusivement stockées dans le latex tandis que les secondes sont localisées dans le latex et, les trichomes glandulaires, mais aussi dans les tissus « normaux ».

Les protéines de défense du figuier sont des molécules que les insectes vont ingérer ; elles agissent donc principalement dans le système digestif de ces bébêtes. Par nécessité, leur première caractéristique est donc d’être suffisamment résistantes, afin de rester actives dans les sucs digestifs des insectes en questions.

Les protéines majoritaires dans le latex du figuier sont des enzymes qui appartiennent aux familles des protéases et des inhibiteurs de protéases. Les protéases sont particulièrement efficaces contre les insectes tandis que les inhibiteurs de protéases peuvent agir contre un large spectre de ravageurs et de pathogènes. Je ne rentrerais pas dans les mécanismes détaillés, mais globalement, ces protéines agissent en interférant avec la digestion des insectes. En gros, la bébête qui mange ces enzymes aura du mal à digérer ses repas, ce qui a pour conséquence de ralentir la croissance ralentir et d’augmenter la mortalité larvaire.

Le latex du figuier contient aussi des oxydases, qui sont des enzymes capables d’oxyder les composés présents dans le système digestifs des insectes – ce qui mène à la formation de molécules réactives, aux effets toxiques.

Autres protéines contenues dans le latex du figuier, les chitinases. Je les ai déjà évoquées tout à l’heure, elles agissent en détruisant la paroi des champignons qui est faite de chitine, ce qui a pour effet de réduire significativement leur croissance.

Bon, il y a encore d’autres protéines défensives chez le figuier, mais elles sont minoritaires et n’ont rien de particulier… Donc pour vous en donner un dernier exemple complètement abusé, on va plutôt changer d’espèce et se tourner vers un petit arbrisseau de la famille des euphorbiacées. Cet arbrisseau, c’est le ricin, et il a pour particularité de produire une protéine ultra-toxique qui est la ricine. Ce nom vous est sans doute assez familier puisque la ricine est un poison qu’on retrouve assez fréquemment dans les romans policiers et dans les séries télés ; c’est également le poison qui a été utilisé dans l’affaire des parapluies bulgare… mais je ne m’étendrai pas dessus puisqu’il me semble bien que Claire nous en avait déjà parlé dans son double épisode sur les petits poisons d’Agatha Christie…

Passons donc aux métabolites secondaires. En fonction de leur structure, ces molécules peuvent être subdivisées en plusieurs grandes catégories : les alcaloïdes, les terpénoïdes, et les composés phénoliques.

Les alcaloïdes sont des molécules azotées qui sont largement répandues chez les végétaux, mais qui n’existent pas chez tous. Parmi les alcaloïdes remarquables, on trouve de nombreuses molécules en « ine » telles que la morphine produite par pavot, la caféine produite par le café, la nicotine produite par le tabac, ou encore la cocaïne produite par le coca.

Donc oui, à la base, toutes ces drogues, ce sont des molécules de défense des plantes. De son côté, le figuier produit des alcaloïdes avec des noms barbares, de la sous-famille des phénanthroindolizidines.

Ces alcaloïdes, dont je ne répèterai pas le nom, sont restreints à quelques espèces de plantes et ont des effets toxiques contre les champignons, les bactéries, et les insectes. Mais comme ils n’ont pas encore été très étudiés chez le figuier, je ne m’attarderais pas dessus.

Passons donc à la deuxième famille de métabolites secondaires : les terpénoïdes, que l’on retrouve chez toutes les plantes. Ces composés sont connus pour leurs propriétés odorantes ; par exemple, ce sont eux qui sont responsables du goût de la cannelle, du gingembre, ou encore de la menthe… Mais certains terpénoïdes sont également impliqués dans la défense des plantes. Par exemple, la molécule rend le latex collant, c’est un terpénoïde. Chez le figuier, on va également trouver de nombreuses sous familles de terpénoïdes qui peuvent avoir des effets irritants, antibactériens ou insecticides. Là, mon exemple préféré, c’est celui d’une sous-famille de terpénoïdes qu’on appelle les cardénolides et qui sont très toxiques pour les insectes, et même pour les animaux. Chez Asclepias syriaca, alias l’asclépiade de Syrie, ces molécules ont des effets assez violents sur les pauvres insectes qui les ingèrent.

En effet, si vous donner des cardénolides à manger à une chenille, celle-ci risque d’être agitée de spasmes et de convulsions, mais elles va aussi se mettre à régurgiter tout ce qu’elle a dans le ventre… avant de sombrer dans l’inconscience pendant plusieurs heures. Parfois, il faut même plusieurs jours pour que les chenilles se remettent de leur repas… Donc là, ce que vous voyez juste au dessus, c’est une chenille inconsciente qui pendouille lamentablement au bout de sa feuille après avoir eu l’audace d’ingérer du latex riche en cardénolides.

Haaa, les plantes, ces petites choses innocentes <3

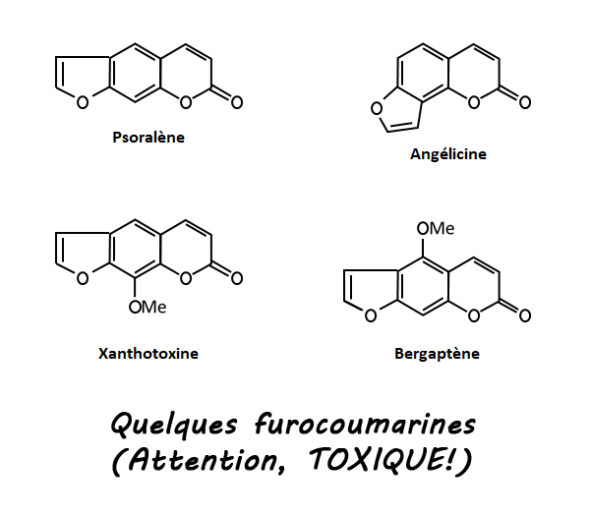

Et enfin, dernière famille de métabolites secondaires : les composés phénoliques, qui sont eux-aussi présents chez toutes les plantes. Si on leur a donné ce nom de « composé phénolique », c’est parce qu’ils contiennent… des groupements phénoliques. Ces molécules sont particulièrement connues pour leurs propriétés antioxydantes, mais elles peuvent aussi avoir des effets défensifs. Et là, je vais m’attarder un peu sur un dernier exemple, qui est celui des furocoumarines – mais qu’on appellera juste les furocs, parce que c’est plus court à dire. Et comme ces molécules sont celles sur lesquelles je travaille, c’est avec la plus grande objectivité que je vous dirais que ce sont forcément les meilleures!

Les furocs ne sont pas présentes chez toutes les plantes, on les retrouve uniquement chez certaines espèces… comme le figuier. Elles ont des effets toxiques contre à peu près tout ce qui bouge : les bactéries, les champignons, les insectes, les nématodes, les mammifères, et même les végétaux. Autrement dit, on ne rigole pas avec ces trucs-là.

En fait, les furocs ont plusieurs modes d’actions qui expliquent leur large toxicité : d’abord, elles peuvent mener à la formation de molécules toxiques. Mais en plus de ça, elles peuvent aussi inhiber certaines enzymes, capitales dans le métabolisme de la cellule, qu’on appelle des cytochromes P450s et qu’on retrouve chez à peu près tous les organismes.

Pour la petite anecdote, l’inhibition de ces P450s peut avoir des effets graves sur l’homme, et on appelle ça l’effet Pomélo. Certains d’entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cas où certains patients sous traitement médicamenteux avaient interdiction formelle de boire du jus de pamplemousse. Et bien ça, c’est à cause des furocs contenues dans le jus des pamplemousses – qui d’ailleurs, ne sont pas des pamplemousses mais des pomélos – soyons un peu rigoureux.

En temps normal, vous ne risquez pas grand-chose à boire du jus de pomélo, mais le truc, c’est que les furocs qu’il contient peuvent inhiber des cytochromes P450 qui portent le petit nom de CYP3A4. Ces P450s, présents dans votre corps, sont impliqué dans la métabolisation de certains médicaments. Ainsi, si vous ingérez des furocs en buvant du pomélo, vos CYP3A4 ne fonctionneront pas aussi efficacement qu’ils devraient. En conséquence, vous ne serez plus capables de dégrader ces médicaments aussi bien que d’habitude, ce qui peut entraîner des overdoses médicamenteuses et autres effets secondaires pas cool du tout. Cependant, rassurez-vous, ce n’est parce que vous avez bu un verre de pomélo avant de prendre un cachet d’aspirine que vous allez mourir demain : seuls certains médicaments sont concernés, et ce ne sont certainement pas ceux que vous pouvez acheter librement en pharmacie sans ordonnance !

Mais revenons à nos furocs et à leurs effets défensifs. En plus d’inhiber des cytochromes P450, ces molécules ont également des effets phototoxiques, c’est-à-dire qu’elles peuvent être activées par la lumière pour devenir encore plus dangereuses ! En gros, si vous les excitez avec des UVs, elles peuvent se lier à de nombreuses molécules et causer plein de réactions différentes : par exemple, elles peuvent se lier à l’ADN et jouer avec lui jusqu’à provoquer des mutations ou la mort pure et simple de la cellule. Ainsi, la bébête n’a pas forcément besoin de manger de furocoumarines pour passer un sale quart d’heure : les toucher et en avoir sur la peau, quand on est en plein soleil, ça peut être encore pire !

Voilà… J’arrive à la fin de ce que je voulais vous raconter, donc si tout est bon, je vous propose de faire un petit bilan récapitulatif :

Conclusion

– S’il y a une chose à retenir, c’est que, non, les plantes ne sont pas aussi innocentes que ce qu’elles laissent paraître. Depuis des millions d’années, elles sont attaquées sans relâche par de nombreux ennemis ; ainsi, pour survivre, elles ont dû développer un grand nombre de mécanismes de défenses leur permettant de faire face à tous leurs attaquants.

– Elles ont ainsi développé des défenses indirectes, qui leur permettent d’embaucher des gardes du corps, ainsi que des défenses directes – physiques et chimiques – grâces auxquelles elles règlent leurs comptes elles-mêmes, comme des grandes. Chaque espèce végétale a développé un arsenal de guerre qui lui est propre, puisqu’il est adapté aux assaillants auxquels elle est confrontée. En plus, la plante fait évoluer ses défenses en fonction de son environnement: cela est possible car elle dispose de défenses constitutives, qui sont toujours prêtes pour repousser l’ennemi au plus tôt, mais aussi de défenses inductibles, bien plus ciblées, qui ne seront activées qu’une fois l’ennemi repéré.

– Ainsi, ce n’est pas une défense unique qui va permettre à la plante de repousser un ennemi : c’est en choisissant la bonne combinaison de défenses, en l’activant au bon moment et au bon endroit que la plante pourra espérer survivre.

– Mais encore une fois, rien n’est jamais acquis puisqu’aujourd’hui encore, l’évolution poursuit son œuvre : les plantes développent de nouvelles défenses, tandis que les herbivores et les pathogènes développent de nouvelles stratégies pour les contourner… La course à l’armement ne fait donc que commencer !

La thèse de Cloé :

Mon sujet de thèse porte sur la production de furocs chez les plantes et, pour faire simple, je me pose deux questions. La première, c’est « comment est-ce que les plantes fabriquent ces molécules ? ». En gros, je cherche des gènes qui permettent de produire des enzymes qui fabriquent des furocs. Et ces gènes, je les cherche chez le figuier. L’objectif, c’est de trouver un maximum de gènes impliqués dans la voie de biosynthèse des furocs ; et ça c’est un truc sur lequel mon équipe travaille depuis un bout de temps… Pour la petite histoire, le premier dans mon labo qui a identifié un de ces gènes, c’était l’un de mes directeurs de thèse, et c’était il y a une grosse dizaine d’année, quand il était lui-même en train de faire sa thèse !

Mais du coup, comme mon équipe travaille là-dessus depuis un moment, cette voie de biosynthèse a déjà été partiellement élucidée ; c’est-à-dire que, même s’il nous manque encore la fin de la voie, on connaît quand même quelques gènes qui permettent de produire les premières furocs. Et c’est ça qui m’amène à la seconde question que je me pose et qui est « quelle est la balance défense-croissance liée à la production de furocoumarines ? »

Pour rappel, la balance défense-croissance, ce sont les compromis que la plante doit faire pour allouer ses ressources et son énergie – soit à la défense, soit à la croissance. Donc là, mon objectif, c’est de regarder combien d’énergie ça coûte de produire des furocs, mais aussi combien ça rapporte au niveau défensif – afin de voir si ça vaut vraiment le coup pour la plante de produire de telles molécules.

Et pour faire ça, je ne travaille pas sur le figuier, mais plutôt sur la tomate, pour une raison assez simple : le figuier produit naturellement des furocs. C’est donc très difficile de déterminer quelle quantité de ressource il investit là-dedans. Au contraire, la tomate ne produit pas de furocs. Je peux donc prendre des tomates et leur rajouter artificiellement les gènes qui permettent de produire des furocs. Je disposerais donc de deux types de de tomates : des sauvages -sans furocs- et des transformées -avec furocs. Et là, une fois qu’on à ces deux types de plantes, il devient possible de comparer leur croissance et leurs performances défensives. En gros, je m’attends à ce que les tomates produisant des furocs se défendent mieux – puisqu’elles auront ces furocs – mais poussent moins bien – puisqu’elles auront dû investir de l’énergie pour produire ces molécules !

Par contre, je tiens à préciser une chose : OUI, quand je dis que je vais rajouter des gènes à la tomate pour qu’elle produise des furocs, je parle bien de faire des plantes TRANSGÉNIQUES, c’est-à-dire OGM. Cependant, RASSUREZ-VOUS, ces plantes pousseront dans des milieux CONFINÉS et elles ne sortiront JAMAIS du laboratoire ! L’objectif n’est CERTAINEMENT PAS de faire un champ de tomate OGM, il s’agit juste de disposer de quelques plants pour faire ces expériences, et une fois utilisés, ces plants seront ÉLIMINÉS avec toutes les précautions qu’il faut !!

Une revue sur le sujet des défenses du figuier :

Villard, C., Larbat, R., Munakata, R. & Hehn, A. Defence mechanisms of Ficus: pyramiding strategies to cope with pests and pathogens. Planta (2019). doi:10.1007/s00425-019-03098-2